导演蔡明亮:随影像和时间一路独行

文/章利新 陈键兴编辑/陈琳来源/海峡飞虹专稿

蔡明亮的作品并不“明亮”,反而,那些台北的风、雨季和光线浮沉,构成了疏离而冷峻的画面。蔡明亮说自己不会说故事,但是我们分明记住了骑着电单车的小康,天边一朵孤独的云,和那些没有结局的故事。

即使在这个一分钟都会变老的时代,蔡明亮依旧不疾不徐,等着他的新观众。

“电影是什么?电影就是时间的流动。”59岁的蔡明亮导演一直对时间很敏感。25年来,他的电影越拍越“慢”,一路舍弃电影传统模式,努力用至纯至简的影像,去袒露时间和生命本身,去打动多数观众习惯了影像消费的目光。

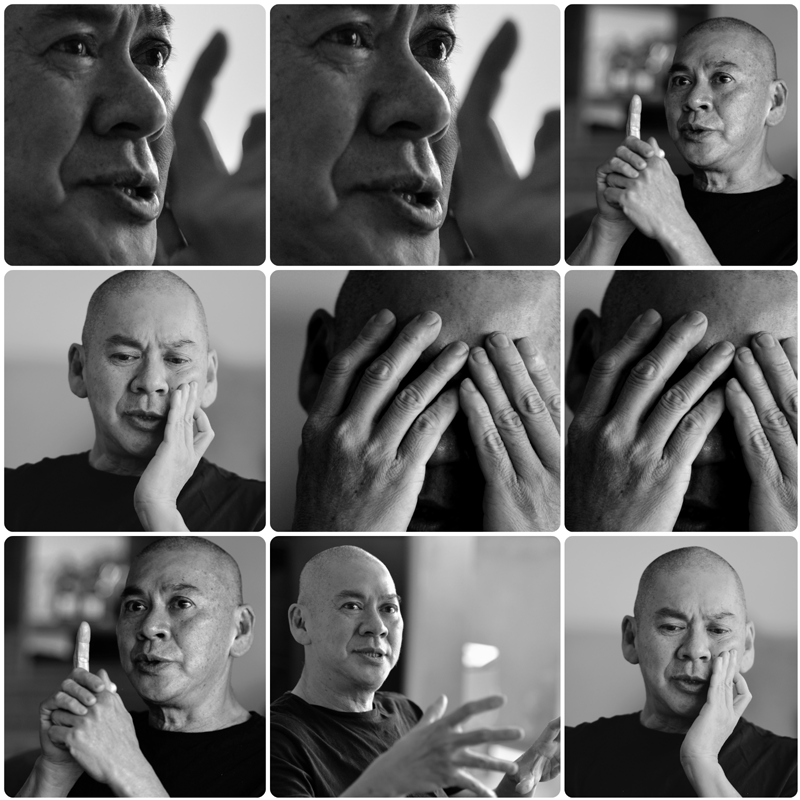

近日,在台北近郊山区的家中,蔡明亮导演接受记者专访。导演的寓所建于一片废弃的小楼间,被“废墟”所包围,也为青山所环抱。他穿着黑色T恤,留着光头,目光明亮,笑声爽朗,像一个乐天自在的隐士。他说,喜欢居无邻的清静,喜欢在这里看山看雨,看光的移动,享受自己的时间。

关于电影,他说,多年来他一直在经营影像,用光线在作画,画面缓慢,似动似静;意义飘渺,似有似无。“我不会说故事,只会拍电影。”蔡明亮说。

把电影搬进美术馆

《无无眠——蔡明亮大展》日前在台北北师美术馆展出,三部短片《无无眠》《西游》《秋日》在不同展厅循环播放,观众可以任意时间进场,可以在任意位置坐着看,也可以躺着看,空旷的美术馆里为观众堆放着许多枕头。

对蔡明亮来说,美术馆是一个更加自由的观看空间,走进美术馆的观众是好奇的、开放的、愿意冒险的,有不同的观看期待。“相比之下,电影院是制式化的消费场所,是一个卖场,卖什么先说得很清楚,不需要观众多思考”。

几部展出的短片里,蔡明亮在精心选取的空间中,用长镜头拍人物走路(慢动作)、洗澡、睡觉等日常生活动作,试图把动作从传统电影负载信息的媒介形态中解放出来,让观众换一种眼光去看那些熟悉的动作,找回“看”的耐心。

改变眼光,需要自由的状态和足够的时间,而这些都能在美术馆中找到。在北师美术馆,观众可以带着小孩来露营过夜,电影可以看到睡着,再醒过来继续看。在美术馆,蔡明亮尤其看重这个空间对小孩和学生欣赏习惯的培养。

“虽然走进美术馆,但我不认为自己是影像艺术家,依旧是依赖胶片的电影导演。”他认为,这种电影和美术馆的跨界合作,为双方都提供了新的可能性,也将是他以后的常规放映方式。

回想起以前和影院的合作经历,蔡明亮坦承:“对这种模式厌倦了,影院太注重时效。”2003年,他拿着23分钟的短片《天桥不见了》,一家一家问影院谁愿意放映。最后,一家新开的影院接受了。为了让老板安心,他自己走上街头、走进学校,去卖电影票,卖出了三千多张。从那时起,每次有作品上映,他都会开着车,带上主演,到处去卖票。十多年来,进影院看他电影的人,几乎都是他亲自“拉”进去的。

2009年,蔡明亮受法国卢浮宫邀请拍摄典藏电影《脸》,这成为他和美术馆合作的起点。2012年,短片《无色》拍完后,他决定放起来,不参加任何电影节,不作任何放映。他自信地说:“好的电影和好的美术作品一样,可以在未来等我们,等我们接受和理解。”

《青少年哪咤》近日在北京电影资料馆上映,获得好评;去年这部旧作又在美国发行。时隔20多年,蔡明亮确实等来了“新观众”。

追寻自己的影像美学

2013年底,李康生凭《郊游》夺得金马奖最佳男主角。典礼上,他举着奖杯,停了半晌,然后说:“这不是电视坏掉了,这是蔡导拍片的风格。”直观地说,蔡导的电影风格就是“慢”:叙事慢(情节少、对白少),人物动作慢,剪接节奏慢(通常一场一镜)。

其实,蔡明亮也是慢慢地才找到自己的影像美学之路。刚出道时,他从事编剧,写过儿童节目,还写过收视率很高的30集连续剧,后来自己也拍过剧集。在这个过程中,各样常规的要求以及太多先入为主的东西,都让他感到“厌恶”。

“我是学戏剧的,当然知道拍电影要有剧本、剧情、人物,要分析角色,弄清动机、心理,关系等。但是,剧情永远是相似的,是我们已经知道的东西。电影不能困在剧情里。”蔡明亮说,那么,除了戏,电影还有什么吸引人的东西?“那就是影像本身和作者的真实感受”。

当蔡明亮20多岁看到法国导演特吕弗的《四百击》时很震惊,也让他思考:“这个导演没有拍故事,而是拍了一种心情,一个西方导演20年前拍的人物怎么会和我的感受这么接近?我能感受到孩子离开巴黎时掉下的眼泪包含的悲伤,我和他都有一个朋友——自己生活其中的城市。”

“电影为什么不能拍这种真实的心境、真实的生活空间?”为了让电影贴近这种“真实”,蔡明亮在摸索中一路丢弃:“我的拍电影方法就是,能丢就丢,不断地丢弃,即使把习惯、教化丢弃很难”。

他把剧本、表演、剪辑等传统电影要素都“丢”了,唯独把空间看得很重。无论拍电影、做展览还是表演,他都要先看空间,思考这个空间,从空间出发决定让演员做什么。2014年,在马赛拍摄《西游》,他每天都在街头游逛、勘景,而出资方的工作人员一直催着要开会、要看剧本。他说:“我已经很多年没有剧本和分镜了,但我知道我要找什么、拍什么。”

在蔡明亮看来,每个作者都是内心知道自己能做什么、要做什么的人。没有作者,就没有创作。而创作就是自由地表达自己,表达共通的个人经验,而不是生产符合商业要求的产品。

对于很多观众抱怨“看不懂”,蔡明亮回应说,“我没有按照现成的程式来做电影,因为我照着本性,照着自己对作品的感受、对自己在做什么的思考来做”。有人问他:做一个导演什么最重要?他说:“自己的美学最重要。你读的文学、对待人生的态度、对生命的感觉等,都会在你的美学态度中反映出来。”

电影是时间的流动

为了宣传电影,蔡明亮常常举办讲座吸引观众。最近他走进新北市的学生当中,畅谈自己的创作经验。面对年轻人,他反复提出“电影是什么”“导演是什么”“我们在看什么”这些根本的问题。

“我们在看什么?看时间的流逝。我们很少看到时间,也很少说电影是时间的艺术,因为我们看的是戏。我们习惯去理解一部电影的主题、情节,习惯去问这部电影讲了什么,没有这些明确的讯息,似乎就很难理解一部电影。”蔡明亮说。

在他看来,电影的核心不是剧情,而是影像本身的作用。多数电影都努力制造统一的感觉,什么时候大家都该哭,什么时候都该笑,所以依赖虚构的剧情,“但这真的很荒谬,我觉得很无聊”。

蔡明亮的长镜头不是刻意拉长时间,而是还原时间。他说,他拍一个8分钟的走路镜头,就是“为了让观众看到、感受到这8分钟本身”。在现实生活中,时间总是被掩盖在事件之中,是看不到的。如今很多人“失去了看的能力”,去博物馆看画,就只是拿出手机拍照而已。

所以,在《爱情万岁》中,他让杨贵媚哭了6分钟;在《西游》中,他让僧人打扮的李康生每走一步花35秒;在《郊游》中,他让李康生在废墟的壁画前一站14分钟……他希望通过自己的影像和时间,让观众重新找回“看”的耐心和能力。真正的“看”需要时间,就像情感的流露和感知需要时间。

1991年以来,蔡明亮的电影主角一直是李康生,他的脸构成了电影的核心。谈到和李康生的关系,蔡明亮说:“这是一种捆绑,但我甘之如饴,也让我获得更大的自由。这种捆绑比被偶像、被类型捆绑好多了。这种捆绑让我去真实地面对生命的有限,我会一直拍到他老去,这是对有限生命的注视和赞美。”

蔡明亮的电影也可以组成一部大电影,如果有个题目,他愿意称之为:《小康的生命》。

2014年,李康生在布鲁塞尔带病演出《玄奘》,时常不能控制自己的身体,偶尔会跌倒,蔡明亮说跌倒就跌倒,不用控制。在布鲁塞尔的最后一场演出,因为身体原因,2小时的表演演成了3个半小时,很多观众没有坚持到最后,蔡明亮却觉得那是“最好的演出”。

过去一年半,李康生的身体还未痊愈,主要由蔡明亮照顾。蔡明亮说:“我们必须面对身体的问题,生活形态也会改变,这也会影响到我的创作。但对于未来,我没有计划,没有梦想。我只是珍惜当下的时间。”