王翔:我希望远行,去更远的远方

文/王肖编辑/陈钧来源/海峡飞虹专稿

大概二十年前,来自上海的S先生,每次来北京出差都会去新街口的天龙音像城淘唱片。当时,在那条街上还有一家以卖音响设备为主的店叫超音波。在S 先生的记忆里,当时可以淘碟的还有外文书店和新东安市场的负一层,外文书店的特点是比较全,天龙则比较精,楼上楼下,曲里拐弯,楼下流行,楼上古典。厉害的是,营业员在他去过几次后,隔开半年再去也还能认识他。

几年前S 先生又来北京出差,那个时候三联书店的二楼还没有被开发成雕刻时光咖啡馆,在上楼的拐角处,总能看见一架子的《人民音乐·留声机》,当季和过刊都有,“曲高和寡”,S 先生有时会拿起看看又放下,“你看,《留声机》本来是为着唱片讯息来了,现在放这里打折,有点可惜了”。

进口原装CD,一直都是很贵的,今天你在国家大剧院的音像店里随便拿起一张,价码都是百元上下。所以发烧友们,包括S先生在内,自然也注意到了“普罗艺术”。“普罗的选题,感觉是想在艺术和商业之间获得一些平衡,但内容和质量上偏普及,就发烧友来说不够精良,有时倒有些另类的东西不错”,家里有千余张进口CD 的S 先生,自然是挑剔的。

S 先生自然不知道,在他随意讲述的这些爱乐闲话中,可以勾勒串联出一个真实的人,一个和他同龄的60 后:他曾经是天龙音像城的老板、《人民音乐·留声机》的出品人、普罗艺术的董事长,他叫王翔。

王翔在谈自己的时候一直都是低调的,内敛的,虽然,翻开他的履历,是令很多文艺青年绝望的,更是令很多文化商人刮目相看的。为什么短暂的人生几十年,他可以做那么多好玩有趣的事情:引进英国《留声机》杂志、成为普罗艺术音像公司的老总、春晚歌曲《吉祥三宝》的出品人、皇家粮仓厅堂版《牡丹亭》的制作人、话剧《老舍五则》的编剧,最新作品是“上坐家居”及热贡唐卡展,踏足视觉艺术及设计界等等。这个经济学专业毕业的文化商人,自言朋友圈中很少商人,大多是文人文艺圈里的人,从音乐、戏剧到设计、视觉,他是什么好玩玩什么,缺钱了就赚——并且是站着,优雅地就把钱给赚了。然后有富余了就又开始玩,永远嗅觉灵敏,永远不亦乐乎。

厅堂版《牡丹亭》意大利巡演

厅堂版《牡丹亭》剧照

《留声机》:文化乌托邦时代的精神消费品

王肖:您这些年做的事情,差不多构成了我这样的文艺青年这十几年文化生活中不可忽视的一块小领地。一项一项说吧,最早是怎么想到去做《留声机》杂志的版权引入的,我还清晰记得杂志后面附带两张CD,都是各种新唱片的录音demo。

王翔: 从90 年代中期开始做唱片,那时候我们就很关注《留声机/gramophone》这个杂志, 觉得这是西方古典唱片指标性的媒体,中文版《留声机/gramophone》的引进,意味着国内发烧友将进入一个很高段位,这也是我的一个情结。从2000 年开始,每年一月底我们都去法国戛纳参加Midem 国际唱片贸易博览会,有机会接触到《留声机/gramophone》的版权方Haymarket。然后我们就开始接触和探讨中文版的合作,正好他们也有一个全球的发行计划,这样也算水到渠成吧。

王肖:后来是因为什么原因就停刊了呢?

王翔:因为刊号的问题。我们只能和一个国内的刊物去合作,当时中国音乐家协会有一本官方刊物《人民音乐》杂志,经过金兆钧介绍,我们和这本杂志的主编也一拍即合。但是三年后刊号的主管单位调整,任何一种合作方式的可能都没有了,不得已,我们就把它停了。

王肖:我有次看一个已经出国的清华学生,写1985 至1990 年间非常狂热地在北京音乐厅、中山音乐堂这些地方听贝多芬听老柴,对他整个人生都有影响,那时候的大学生身上对古典精神是不是有天然的亲近?

王翔: 那个时候听古典音乐是一种比较时尚的生活方式,正如八十年代初人们开始如饥似渴地阅读西方文学名著,九十年代,西方古典音乐也受到中国人的追捧。包括余华、陈丹青他们,好像不听古典音乐、不懂古典音乐、不能评论古典音乐就觉得自己有些欠缺。那是一个精神消费稀缺的时代,读卢梭、尼采、卡夫卡,听老柴,看芭蕾,去人艺看话剧,都变成了自己生活的一个标签、一种精神生活的取向。以至于到后来,家里一定要有高保真的发烧音响,要买进口原版唱片,要花几千甚至上万块钱去买一条音频线,再添置一个电源净化器,就为了听到一个类似音乐厅现场的音响感觉,是一种对文化乌托邦、精神理想国的追求吧。

王肖:这是不是也决定了后来普罗艺术的品位和出版方向?

王翔:有可能。我们先是和中国图书进出口集团总公司合作,这是国家批准,中国唯一可以进口国外唱片的公司。这些原版进口古典音乐唱片的价位确实不符合中国那个时代的消费水平。那时候一个月工资二三百块,一张高价位的进口唱片168 元,太贵了。所以我们的唱片品牌叫“普罗艺术”,做普罗大众每个人都消费得起的古典音乐,以版权的方式和环球、百代、索尼、华纳、BMG 等五大唱片公司合作,在中国制作光盘、汉化册页、全国

发行。后来我们累计引进1000 多个品种,从古典音乐CD 到DVD,从录音室、音乐会现场到指挥大师幕后的故事等纪录片,比如俄罗斯马林斯基剧院指挥捷杰耶夫主持拍摄的纪录片《All the Russia》,用俄罗斯的古典音乐讲述了这个国家和民族的文化,还有柏林爱乐乐团的指挥西蒙拉特主持拍摄的纪录片《二十世纪古典音乐之旅》等等,这些纪录片DVD 在当时都深入人心。再后来正版的CD、DVD 先是被盗版围堵,然后又被网络鲸吞。

王肖:你自己会固执到只听CD么?

王翔:现在我手机上有虾米和QQ 音乐的APP,非常强大的应用,尤其是虾米音乐,你想要的音乐和版本几乎都有,包括很偏的东西,非常好玩,而且还可以在这个平台上形成音乐社交网络,你可以找到一些志趣相投的人,挺好。我们不能因为技术的革命带来传统音乐载体的倾覆,就去怨声载道。一个时代有一个时代的活法儿。就像你现在不能总留恋民国,虽然民国范儿我们都有些“向往”,但还是当下最好。很显然,在王翔的作品中,《吉祥三宝》和厅堂版《牡丹亭》都是颇具创意的成功案例,够通俗,够打眼,但是在文化品质上,温暖之小家庭、传统之慢爱情,怎样在民族音乐和传统戏曲的门槛和隔膜中提炼出普罗大众亲近的审美信号,这是功力。王翔在这方面显然功力颇深。很难形容他到底是一个文化人还是一个商人。他说自己很少有做生意的朋友,倒是跟文化界的很多人能成为朋友,并不是因为他能拿钱做什么事,而是因为大家在一个项目当中能够相互借力,找到共同的价值认同。做文化项目,就必须要借脑力,借智力。

厅堂版《牡丹亭》:我们对传统有一种误解

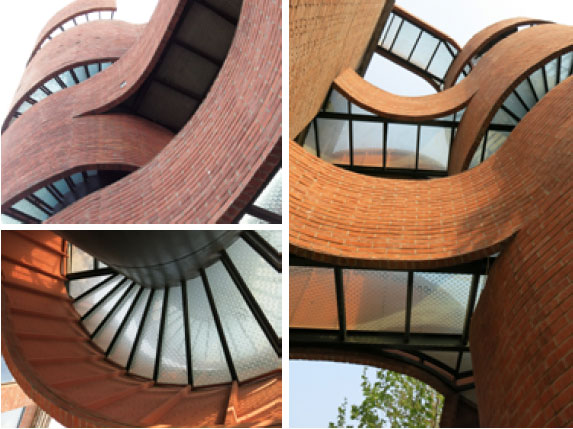

莲生妙相唐卡艺术中心 砖塔

王肖:好,我们再往下说皇家粮仓的《牡丹亭》,现在非剧场版的《牡丹亭》好像有很多版本,园林版、厅堂版、实景版,皇家粮仓厅堂版的应该是鼻祖了吧?

王翔:不能算吧,“鼻祖”应在在明代文人士大夫的花园里。其实大家做的都是非剧场版。虽然2013 年底这个项目停掉了,但我迄今仍觉得这件事儿挺有创新性的,我们坚持驻演了七年七百场,走得还算远吧。现在上海、苏州和杭州都有了类似的版本,杭州南宋御街甚至做了一个跟皇家粮仓一模一样的,我觉得挺好,别人拷贝,说明你成功,而且从演出市场的角度,对你构成不了什么伤害。因为杭州的昆曲听众就是他不做,也不会来北京听。娱乐需要就近消费,需要在自己的城市里可以触摸到、可以找到和看到。

王肖: 当年大导(林兆华) 在这个项目里的作用是怎样的?他从话剧、从舞台剧的一些角度提了一些非常好的建议?

王翔:不是,他完全参与。但是大导这个人很固执,他认为传统戏曲没什么可导的,它是一个角儿的艺术。你不可能找一个导演去导梅兰芳?当年吴祖光执导的梅兰芳舞台艺术的电影,也是用镜头切换场景和角度,梅兰芳的表演是不能碰的。实际上我们请大导,是说当厅堂版《牡丹亭》去舞台化后,你这个空间怎么用,对传统戏曲表演来说,演员知道哪儿是上台口,哪儿下台口,出将入相,把这个弄明白了他就会演了。但是,在这样一个空荡荡的古粮仓里,八根拔地而起的柱子,600 年的老砖墙,演员从哪上从哪下,怎么演,观众在哪儿看,如何设计动线,如何利用这个空间,形成新的观演关系,这个是林兆华的功夫。

王肖:当时启用两个特别稚嫩的昆曲演员来扮演柳梦梅和杜丽娘,到最后能面对大众做商业演出坚持下来,一方面汪世瑜先生起了非常大的作用,一方面您的决策也是很大胆。

王翔:昆曲在观众面前这么近距离地表演,我们必须“电影化”,舞台上那种夸张的形体和表情都要适当地收一收,得生活化一点儿。这样一来对昆曲演员的要求也会略有不同。

昆曲当年也是就厅堂式的,文人雅集、以曲会友,我们就是给昆曲找到了一个回归到明代的生存方式,但又不是在文人士大夫的园林里,而是在一个厚重的六百年的古粮仓里。

王肖:现在的昆曲演出有很多长的版本,分三个晚上演的,或者花一天时间演完的,观众看得有点辛苦倒是真的。您这个厅堂的理念还原了昆曲这个艺术在古代的“原生态”,这个可能比唱段、唱腔,或其它一些东西还更重要。

王翔:我觉得我们对昆曲有个误解,包括白先勇老师。原来《牡丹亭》的传奇本又叫《还魂记》,一共五十五个回目。白先勇的青春版《牡丹亭》挑出来二十七个回目分三天演,说这个接近“全本”。我觉得这是一个误解,古代文人不是这么去玩戏的。传奇是一种读本,读本是什么,文人释放自己的才情,表意的时候有一个唱段,就是曲牌,说事儿的时候有一些对话,就是宾白。你干嘛非要把一个文本变成一个可以表演的东西?这是一件很傻的事情。古代的文人都是拿出一个回目,比如《惊梦》唱一折,就是我们说的折子戏,然后大家红牙檀板,推杯换盏,浸淫其中,为什么从一开始要演到最后?所以很多观众被唱睡着是很正常的事儿。我们说“生书熟戏”,这个“戏”指的是可以唱的曲,你只有反复听,还能打着拍子跟着唱,你才能浸淫其中,但是你想怎么可能上百个曲牌你都听得滚瓜烂熟呢?曲友拍曲,也就是一首《皂罗袍》或《山桃红》,还能唱出其他来吗?《老舍五则》这次玩得入戏了,王翔不再是策划、制作人这样的统筹型角色,而是真正执笔的编剧,从描述到场景提示,从心理描写到对白,王翔作为一个深谙北京话的土著,抢了大导老搭档过士行的行当,亲自当了回编剧。把一个中国最好的剧作家的小说作品改成剧本,这是件挺有勇气的事儿。

T 小姐是从大学时代就被北京人艺培养起来的话剧观众。从北师大、首师大到清华大学,都有T 小姐排队买票的足迹。“有时候我特别期待人艺可以颠覆一下《雷雨》或者《茶馆》”《老舍五则》上演的时候,她已经工作四五年了,看完后特别兴奋:“和人艺那些老北京味儿的戏不同,《老舍五则》很酷很有力度,几乎把老舍先生非常接地气又非常高级的幽默和悲悯完美展现。”

《老舍五则》:“把老舍的价值再一次发现出来”

王肖:我特别喜欢《老舍五则》这个剧。2011 年元旦看这个剧的时候,好像姜文的《让子弹飞》正在电影院上映,比起《让子弹飞》,《老舍五则》里那种黑色的力量更加强大、更加有力,是一个什么样的机缘您来做这个戏的编剧?您这身份转换也太大了吧?

王翔:其实这个戏,我们想说老舍的现实意义。去英国伦敦新维克剧院看了彼得·克鲁特的《碎片/fragments》后,有一次和舒乙先生、大导聊天,聊到老舍先生110 周年,大家琢磨着能一起做些什么事儿,当时舒乙先生就建议很多老舍先生的短篇小说从来没有搬上过舞台,他推荐了老舍的几部短篇,以30 年代创作的为主,这段时间的老舍,内心充满了对社会的绝望,几乎每一篇都辛辣无比地针砭时政。这么多年过去了,我们回过头去读它,仍然具有强烈的现实意义,像你说的非常有力量。改编的难点在于老舍的短篇小说都是叙述性的,很少对白。我有个什么优势呢?我是老北京人,从小在大杂院里长大,所以我自信我改出来的肯定都是老北京话。话剧在香港艺术节首演,回来后在保利剧院、国家大剧院演出,目前还在全国巡演。

王肖:作为被北京人艺培养出来的学生观众,我有时候特别希望人艺能够不断的有新作品,所以对林兆华导演也有特别的期待。

王翔:林兆华最大的问题是长期以来没有一个稳定的编剧团队,他最好的合作者就是过士行,那么当没有像过爷这样的剧作家跟大导合作的时候,他也自己动手改剧本,这里存在着一些隐患。(王肖:好像他经常找一些年轻编剧给他写剧本……)对,这是更加致命的问题,这样他的作品就有些参差不齐。但我认为这不是大导的个人问题,是整个行业的现象。

王肖:所以,抛开话剧来说,这是整个文化产业的从业者们,他都特别需要去把握一个平衡吧。怎样在保持艺术品位的的同时,能够去抓住观众?

王翔:这就是冯小刚,有人文情怀还有商业票房。《非诚勿扰》虽然是贺岁片,它让你笑,也真让你掉眼泪,是打动人心的作品。张艺谋严重跳坑,很多以往电影中最优秀的气质,在一个作品中完全消失,你之前对他的价值判断在另一个电影中丧失殆尽。

王肖:我记得编剧芦苇就这个问题评价过张艺谋和他这一代导演的问题。他说为什么张艺谋水准那么飘忽,会拍《三枪》这样的烂片,“因为整个中国50 后导演的价值观是混乱的”。

王翔:这个包括陈凯歌。一个拍《霸王别姬》的人最后拍了《无极》,确实不敢想。姜文也是,我永远认为《让子弹飞》是最垃圾的东西,但他曾经拍过非常经典的《阳光灿烂的日子》。我认为票房多成功都没用,我们现在评价成功的标准只有一个,看他挣了多少钱,看他创造的GDP。莫言成功吗?梵高成功吗?这是我们社会和文化的乱象。2013 年,《牡丹亭》停摆后的皇家粮仓,成了王翔正在打造的家居品牌“上坐”的作品展示厅。而王翔自己的生活方式,也在原来的文化触角之外,延伸到了国内外的更多设计类活动和考察中。说起和唐卡的缘分,王翔曾经撰文说,在被大量的精美的唐卡秒杀之后,有那么一瞬间,甚至想过去皈依。今天,你去北京798,就能在那里看到王翔正在“玩”的另一门艺术——唐卡,在798 的“莲生妙相”艺术中心,王翔制作了中国首个数字坛城——“莲生”,把佛教“成、住、坏、空”的宇宙真理用视觉数字的形式表现出来,同时还做“青海热贡唐卡美术大师作品联展”——用他自己的话来说,他人生的这一站,到了一个叫“唐卡”的地方。

视觉:为保存火种,我需要转型

王肖:然后从这些剧目又过度到您现在做一些视觉上的一些东西,做生活方式的引领,都是当下中国文化产业特别有潜力的方向,这也是出于某种文化商业嗅觉?

王翔:我做的项目,从商业上都不能算成功。(王肖:唐卡家具这些都是您的爱好?)北京人有句老话,叫“有钱难买乐意”。热爱一件事情就是不计成本地去做。一开始我只收唐卡,包括尼泊尔和热贡,现在扩展到整个藏密视觉艺术。其实在做的过程中,你可以发现很多你没有看到的风景,音乐、戏剧、唐卡、设计,都是我生命旅行中的驿站,下一站是什么,谁都不得而知。我不是一个喜欢原地打转的人,我希望远行,去更远的远方,我觉得这才是人生最大的享受。

王肖:那赔钱了怎么办,还得继续做各种长线投资,又不是马上能收回。

王翔:所以我正在转型。现在做设计贸易,做点接地气的事儿。我想把我的文艺理想当做火种保存下来,等挣到足够的钱让我去烧。

上坐家居设计体验馆 皇家粮仓店内摄