两岸观察|Observe

台胞忆清明:我的先辈是抗日英雄

| 编辑: 何婧 | 时间: 2025-04-04 11:13:56 | 来源: 中央广播电视总台海峡飞虹专稿 |

清明,是缅怀先烈、致敬英雄的时节。无数英烈在战火纷飞中浴血奋战,用生命捍卫国家的尊严。他们的故事,是中华民族不屈精神的生动写照。

我出生于1981年。那一年,宋庆龄女士去世。家人为了缅怀她,就给我取了“庆龄”这个名字。我是台湾屏东人,祖籍在广东梅州。在成长的过程中,我一直对大陆有着一种特殊的情感。虽然我在台湾长大,但内心深处总有个声音在呼唤我去探寻祖籍之地。2023年中秋节,我到广东省梅州市蕉岭县寻根。我仔细核对从台湾带来的族谱和蕉岭的族谱,知道了自己是丘逢甲的后代,祖上是丘氏第十六世代到了台湾。

2023年,本文作者(后排右二)赴广东省梅州市蕉岭县寻根谒祖,与家族宗亲合影。(供图:邱庆龄)

说起我的先辈丘逢甲,他可是中国晚清时期著名的爱国志士。丘逢甲是客家人,虽然祖籍是广东梅州,但他出生在台湾。丘逢甲少年时就很有志向和抱负,“毅然以天下为己任”。26岁时,他赴京会试考取三甲进士,却拒绝了朝廷授予的官职,回到台湾教书育人。

1895年4月17日,清政府被迫与日本签订了丧权辱国的《马关条约》,割让台湾等地给日本。消息传来,台湾人民非常愤怒,“聚哭于市,夜以继日”。丘逢甲悲愤交加,咬破指头,用鲜血书写了“抗倭守土”四字血书,随后召集绅民数千人集会,联名向朝廷要求废约抗战。为了筹集抗日义军的军饷,他毅然变卖家产,还发动丘家的成年男子率先加入义军。丘逢甲带领义军在台北、台中、新竹等地和日军血战数十场,最终义军伤亡惨重,丘逢甲也在战斗中负伤,最后不得不撤回大陆,从事教育事业,并成为广东省最有声望的教育家之一。为了牢记复土雪耻的大志,丘逢甲在《春愁》诗中写道:“春愁难遣强看山,往事惊心泪欲潸。四百万人同一哭,去年今日割台湾。”他在临终前还嘱咐家人:“葬须南向,吾不忘台湾也!”这饱含着丘逢甲对祖国深深的眷恋和对台湾回归的期盼。

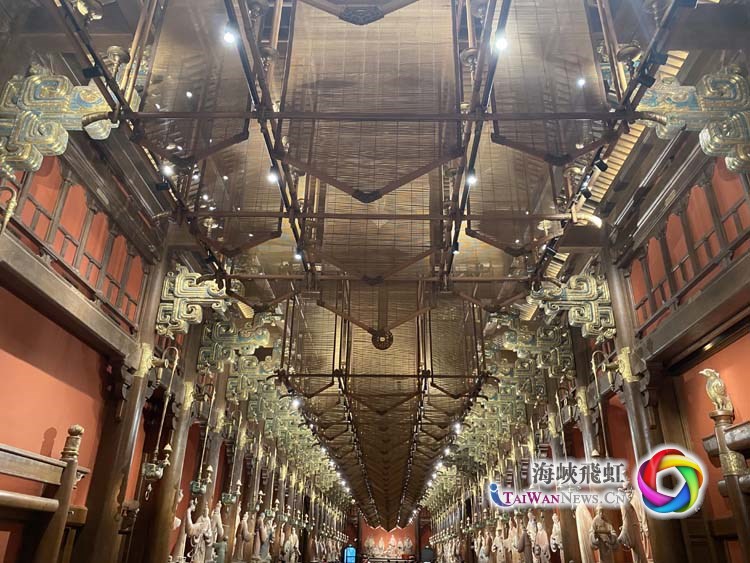

本文作者参观梅州丘逢甲故居时拍摄的照片(供图:邱庆龄)

熟悉历史的人都深深懂得,中国百年近代史也是中国人民持续反抗外侮侵略的血泪史。丘逢甲的抗争精神犹如烈火,点燃了中华儿女的爱国热情,不仅是台湾同胞的骄傲,更是中华民族不屈不挠精神的象征。他的事迹激励着后来者在民族危难之际挺身而出。这种精神在中华民族的历史长河中不断传承与发扬,尤其是在抗日战争期间达到了高潮。

我曾听过很多抗日战争中的英雄故事。他们有的是参加了大陆抗日战争,有的是在台湾日据时期反抗日本侵略,有的经历过枪林弹雨,有的在后方默默支援,还有的在海外为抗战奔走呼号。我想说,他们都是中华民族的骄傲。台湾光复回归祖国的历程,也有力证明台湾是中国领土不可分割的一部分。有一次,我和一位参加过大陆抗战的老兵聊天。当他得知我来自台湾后,老人告诉我,他最大的心愿就是两岸能够早日统一,这样他就安心了。那一刻,我深深地感受到他盼望两岸统一的热切渴望。

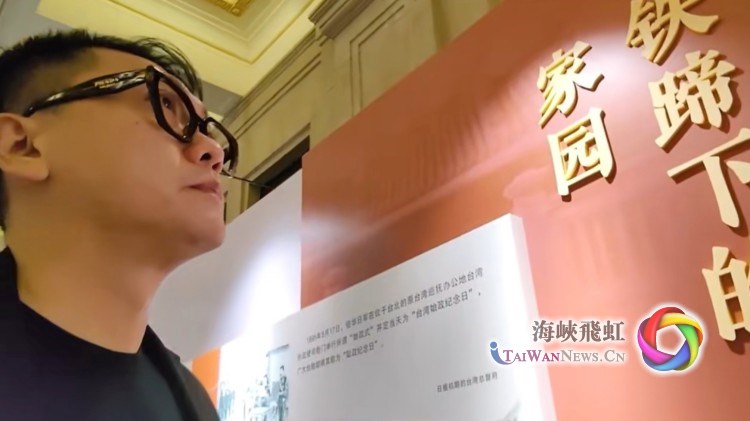

2023年9月,本文作者参观上海历史博物馆举办的“且看鹰隼出风尘”台胞家族抗日救亡历史图文展。该展览以大量珍贵历史图片反映了在1895年至1945年期间,众多台湾同胞誓不臣倭、团结御侮,为中华民族抗日战争和台湾同胞反殖民斗争的最终胜利做出巨大牺牲和重要贡献。(供图:邱庆龄)

向英烈致敬,向老兵致敬!如今的和平年代是他们用生命和鲜血捍卫而来。他们在战火纷飞的年代,为了和平与尊严奋勇抗争。他们的故事必将在血脉中代代相传。今年是中国人民抗日战争胜利80周年,也是台湾光复80周年。我更加深刻地感受到民族精神的力量。同时,我们也要倍加珍惜来之不易的和平。

在清明时节,我闭上眼,思绪穿越时空。祖先的事迹如一幅幅生动的画卷在脑海中徐徐展开。微风拂起岁月的尘埃,让我联想到无数先烈在那段艰苦卓绝的抗战岁月中同仇敌忾的壮丽场景,心中涌起一股难以言喻的感动与自豪。这份感动,源于先辈们为民族付出的巨大牺牲。这份自豪,源于两岸同胞血脉相连、命运与共的深厚情谊。

本文作者参加两岸交流活动的留影(供图:邱庆龄)

如今,我在大陆就业、创业,成家立业,生活十分安稳。我也在大陆结识了很多志同道合的朋友,大家一起为了共同的梦想而努力着。我们一起工作,一起生活,互相帮助,互相支持。在这里,我感受到了浓浓的亲情和友情,也感受到了大陆同胞的包容和温暖。这些年,大陆出台了一系列促进两岸交流合作的制度和政策,为我们在大陆发展提供了广阔的空间和机遇。越来越多的台湾同胞在这里实现了自己的梦想。

清明是追宗思源的时节。我们不能忘记历史,更不能忘记那些为国家和民族做出贡献的英雄。两岸同胞都是中国人,这是永远无法改变的事实。无论身在大陆还是台湾,我们的心始终相连。我相信,我们将共同创造更加美好的未来。(作者:邱庆龄)