《魏建功1946》-(2)立标准,传国音

| 编辑: 左妍冰 | 时间: 2025-11-06 02:32:01 | 来源: 南通广播电视台 |

八十年前,硝烟散尽,台湾重归祖国版图,但在台湾,语言的割裂却成了同胞间无形的屏障。今天,我们就来回望 1946 年,看语言文字学家魏建功如何带领团队,用汉字与注音符号,为台湾同胞找回“祖国的声音”。让我们走进那段“语同音、书同文”的燃情岁月。

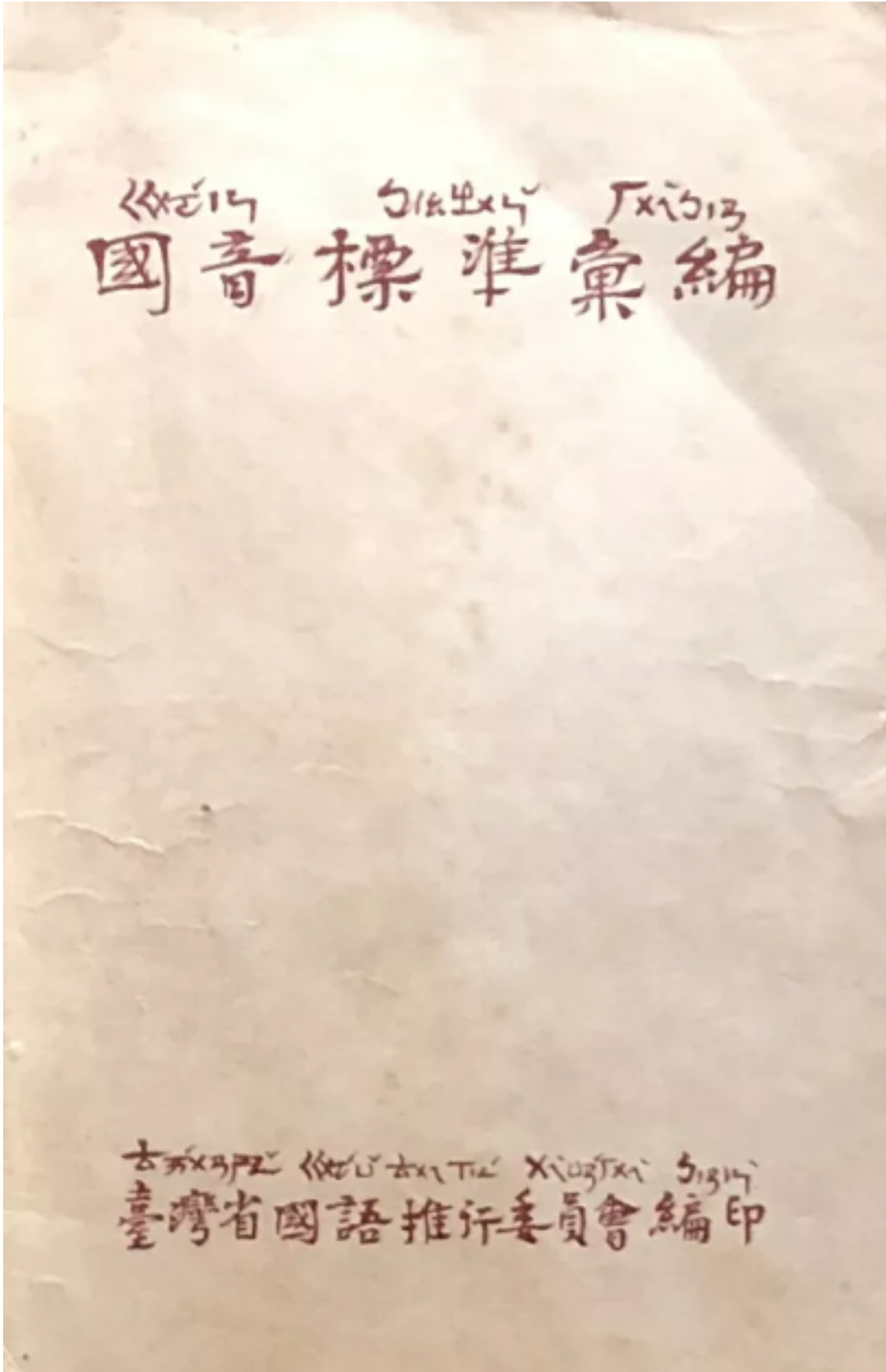

面对 “日语满街、国语断层”的困境,魏建功没有犹豫。1946 年 4 月 2 日,台湾省“国语推行委员会”在台北植物园挂牌成立,魏建功担任主任委员。他做的第一件事,就是为台湾的“国语”学习“立规矩”——编一本统一的发音标准手册。魏建功带领团队夜以继日工作,终于在1946年5月,编写出一本全新的“语言规范标准手册”——《国音标准汇编》,由台湾省行政长官公署正式(公告)发行,全书收录 9920 个字,每个字都标注国音、注音符号、“国语”罗马字,还细分阴平、阳平、上声、去声四声。时任台湾行政长官陈仪在公告中说,这本书“适合学习及检查国音之用,在本省国语推行上,可收标准化之效”。

《国音标准汇编》

魏建功注意到,当时台湾人认汉字,几乎都是日文里所用到的汉字观念,很多人学“国语”,也大半使用假名注音这种日本人学汉语的方法。于是,魏建功提出“从台湾话学习国语”的智慧策略。他认为,台湾闽南语与“国语”同属汉语体系,许多发音规则相通。只要通过“方音比较”,就能实现自然过渡。这样融会贯通,可以事半功倍。 而有了文字标准之后,魏建功他们的标准通用语言推广运动就要进入第二步,执行示范“活的声音”。从1946 年 5 月 1 日起,北京人齐铁恨就每天准时出现在台湾广播电台,用流利的“京片儿” 教“国语”。很多后来的学校校长都说,他们年轻时就是跟着广播学的“国语”,再教给学生。

总监制:张栩龙

监制:顾建

撰稿:虞颖、李鸿建

剪辑制作:虞颖

策划:邵鸣钢

主持:陈阳

新闻推荐

- 中国市场强大“磁吸力”从何而来2025-11-13

- 法网恢恢:大陆雷霆之势让“台独”分子生存指数“归零”2025-11-13

- 第二十一届桂台经贸文化合作论坛聚焦两岸人工智能合作新机遇2025-11-13

- 彩云之南·红河有约——台湾青年红河行:以文化为桥,促心灵契合2025-11-13

- 当年隔海空对月 今朝共舞手足情——台湾高山族华安二十九年圆梦记2025-11-13

- 总台纪录片《国土重光》引发热议 台青:传递历史真相、传承爱国精神2025-11-13