出世遗民黄宾虹 曾以画换大米

| 编辑: 陈豪 | 时间: 2014-05-20 15:20:26 | 来源: 人民网 |

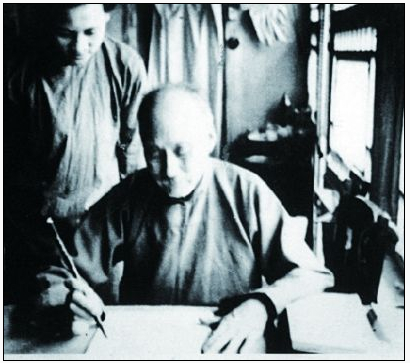

黄宾虹在北平竹北栘画室作画示范(旁立者为幼子黄鉴)

“九一八事变”后,形势紧张,故宫文物南迁。1933年元月,故宫把重要文物包装了一万三千多箱,从2月到5月,前后共分五批从北平经平汉、陇海转津浦铁路运到浦口,再换江轮到上海,分别存放在法国和英国租界。后决定在南京朝天宫旁修建永久保存库,并且在1936年8月完工,于是原存上海的文物,便在当年年底,全部用火车运到南京新库存放。后因抗日战争日趋激烈,这批文物随即又分三路在日军炮火下紧急迁移。南线,最重要的八十箱文物经南京、长沙、贵阳,运往安顺;中线,近一万箱文物由水路经汉口、重庆、宜宾运抵乐山;北线,七千多箱文物装火车由宝鸡入成都至峨眉。另有近三千箱暂时留存南京。

在此期间,为了参加“伦敦中国艺术国际展览会”,国民政府特别请故宫博物院遴选了七百多件精品,装入特制的铁箱,运到英国参展,这也是迄今为止故宫博物院最大规模的出展,在西方引起轰动。同时,部分南迁文物还曾在莫斯科、圣彼得堡,以及国内的上海、南京、成都、重庆、贵阳等地举办展览,在当地都产生了轰动。尤其值得一提的是,在重庆展览期间,由于敌机经常来袭,因此在展览说明书后,还加上了这样的提示:“如遇敌机空袭,大家依次撤退。”这样的展览说明,在人类历史上抑或是绝无仅有的。

黄宾虹这一时期被聘为故宫古物鉴定委员,每日至中央银行保管库鉴定文物。上海鉴定完后,继续赴北平鉴定故宫尚存古画,鉴毕返沪。对于黄宾虹而言,那些经年累月早已烂熟于心的古代名画,这次终于有了面对真迹的机会。那一阶段他每天鉴画都在150幅以上,总计鉴定故宫藏画4万余幅,全部一一做了记录,《黄宾虹故宫审画记录》手稿就有65册,共计30多万字,全是那两年间的工作记录,其中相当一部分古书画现今就存放在台湾故宫博物院。黄宾虹的这份审画记录应是当年北平与当今台湾故宫库藏档案之外的另一重要文献资料。

1937年6月,黄宾虹应北平故宫博物院古物陈列所和北平艺术专科学校之聘,赴北平审定故宫南迁书画和担任教授。7月,芦沟桥事变,抗日战争爆发,日军随即占领了北平。

在沦陷的北平,黄宾虹租居于西城石驸马后宅七号,他给自己的居屋起了个雅号“竹北栘”。自文同、苏轼始,竹常被古代文人用来表现清高拔俗的情趣,以及正直的气节、虚心的品质和纯洁的思想感情,早已衍变成了人格、人品的直接写照。“宁可食无肉,不可居无竹。”苏轼的这句话也可以用作黄宾虹的自喻。

世居京城,精研文史,尤精于掌故之学的瞿兑之描述过黄宾虹的“竹北栘”:“承尘已倾且漏,所聚书,上充栋而下叠席,案上凝尘不拭,秃笔破砚,零笺残墨,以致手镌之印章,散乱无纪,不识者固不料其为烟云供养中人……庭中虽仅能旋步,顾依墙种苦竹数茎,文石一拳,大有生意。北方风干气凛,不生碧藓,先生手翦理之,置石盎中,至冬日蒙茸深绿,乃胜于唐花。”

黄宾虹更像是宋代画家李公麟笔下莼菜线条勾出的“扫去粉黛、淡毫轻墨、高雅超逸”的白描人物。忘不了,还有镶了银边一样的穷日子。

北平的天空,高,风大,无云。笔直的白杨树叶簌簌响着,像极了有人躲在高处拉着琴弦。穿一件青布大褂的白描人物面容清癯,簌簌的声音送他回家。

黄宾虹八十岁时,撰《自叙生平》,其中一段这样写道:“近伏居燕市将十年,谢绝应酬,惟于故纸堆中与蠹鱼争生活,书籍金石字画,竟日不释手。有索观拙画者,出平日所作纪游画稿以示之,多至万余页,悉草草勾勒于粗麻纸上,不加皴染;见者莫不骇余之勤劳,而嗤其迂陋,略一翻览即弃去。亦有人来索画,经年不一应。知其收藏有名迹者,得一寓目,乃赠之。于远道函索者,择其人而与,不惜也。”

蛰居京城的日子是困顿的。

黄宾虹的弟子石谷风在《蛰居十载竹北栘》一文中介绍说,有一位铁路工人张海清,因慕黄宾虹大名,登门索画。张海清懂些书法,和石谷风认识,因黄宾虹生活异常艰辛,家中时而缺米断粮,张海清就想方设法弄些粮食送来。为了表示谢意,黄宾虹就让选其所爱的字画拿去,这样过了一年多,竟然积存了百幅之多,遂题所居为“百黄斋”。

石驸马胡同口有个卖米的小店,黄宾虹也时常光顾。有一次,称好的米已经倒进了米袋,黄宾虹一摸兜儿,没钱。小店主人倒也爽快:“下次再说。”以后,每隔一段时间,小店主人就给黄宾虹送来几斤大米。黄宾虹也就回送他一幅画,算是以画换米吧。

听说过齐白石画棵大白菜,然后换回来一车过冬大白菜的故事吧。那时候感觉齐白石画的白菜真值钱。我读过齐白石在一幅《白菜双椒图》上的题字:“牡丹为花之王,荔枝为果之鲜,独不论白菜为菜之王,何也?”颇有些替白菜打抱不平的口吻。

安徽老乡许尧的诗,形象地描摹了黄宾虹的北平生涯:“风雪埋头耐讨寻,寂寥巷陌一灯深。摒除万事成孤悦,癖古何知更有今。”

许尧,工画山水、花卉、竹石,画愈工而穷愈甚,老年寄居寺中,喜饮茶,友人为置一棺置寺中,值大雪乏薪,乃日削棺木以煮茗——这茶的滋味可不是随便什么人都能消受得起啊,是不是有一种绝笔的味道?

黄宾虹继续着自己的研究,他一意搜集明代遗民画家材料,曾致书友人:“僧渐江、程穆倩、郑遗苏皆处时艰,抱其亮节清风,不为污俗所染。”

出世遗民的心态总是不无自觉地表现在黄宾虹的审美旨趣中。可以说,黄宾虹的一生,在精神上都是与这些遗民面对而坐的。

渐江、程穆倩、郑遗苏都是安徽歙县人。渐江,也就是弘仁,曾数度参与抗清复明的斗争,弘仁与石涛、梅清同为“黄山三巨子”,时人谓:“石涛得黄山之灵,梅清得黄山之形,弘仁得黄山之质。”程穆倩在诗、书、画、印方面修养极高。他因议论“马士英眼多白,必乱天下”而遭到迫害,险些丧命,后来只得隐身匿迹。郑旼,号遗苏,擅长画山水画,以干笔见胜,侧锋取势,意境幽僻澹逸,自具风貌。

上一个朝代的遗民总是下一个朝代的麻烦事,改朝换代是历史大事,大事归国家,小事芝麻粒归自己,弄不好芝麻粒就成老鼠屎了。从伯夷、叔齐耻食周黍开始,每逢改朝换代都有遗民问题。笔墨峭劲雄峻,以创“大斧劈”皴闻世的宋代画家李唐,就画有《采薇图》,表现了被后世视为楷模的伯夷、叔齐的那段历史。唐、宋、元、明、清改朝换代莫不如此。宋代画家郑思肖所画兰花多为疏花简叶,且不画根土。人询之,则曰:“地为番人夺去,汝不知耶?”与被谓之“明三百年无此笔墨”的陈洪绶齐名,号“南陈北崔”的崔子忠,明朝覆灭,他“走入土室中匿不出,遂饿而死”。

但可要知道,清朝顺治时期的大书法家、礼部尚书王铎,却是被列入《贰臣传》者。乾隆皇帝把降清的明朝官员称为“贰臣”,说这些人“遭际时艰,不能为其主临危授命……大节有亏”。乾隆实在有点不厚道,祖宗基业不过百年,就将这些当年多多少少对于巩固清朝政权有功的降臣如此羞辱。王铎地下有知,脸上会不会蒙一张黄表纸?不过,这张黄表纸如若写有王铎的书法,现今热热闹闹的拍卖会一槌子下去,怎么也得百十万元吧?

“遗民”是一笔一笔的痛,不似现在有钱人投资“移民”,飞机轰鸣着穿过云朵就兴高采烈地远走高飞了。

相关新闻

新闻推荐

- 中央经济工作会议在北京举行 习近平发表重要讲话2025-12-12

- 读懂中国式现代化的钥匙——《习近平谈治国理政》第五卷出版发行激发世界回响2025-12-12

- 外交部:高市的涉台错误言论 日本国内有越来越多反对和批评声音2025-12-12

- 国台办:统一是台湾前途的唯一方向2025-12-12

- “势”字当选2025海峡两岸年度汉字2025-12-12

- 《赛德克·巴莱》12月登陆大陆院线 星光联盟影业、大麦娱乐特别呈献2025-12-12