两岸观察|Observe

台湾知识分子以文化之力守护民族灵魂,对抗日本殖民统治

| 编辑: 马晓叶 | 时间: 2025-11-06 17:05:19 | 来源: 中央广播电视总台海峡飞虹专稿 |

1945年10月25日台湾光复,结束了长达五十年的日本殖民统治。日本在台湾殖民统治期间推行“皇民化运动”,企图以日语取代汉语、以神道取代祖先信仰……面对日本殖民者的种种精神奴化,台湾社会并未沉默,而是开展了以教育、文学、语言、民俗等为阵地的文化抗日运动。这场不带硝烟的抗争以思想与文字守住了民族精神,构成了台湾抗日历史中深沉且不应被遗忘的一页。

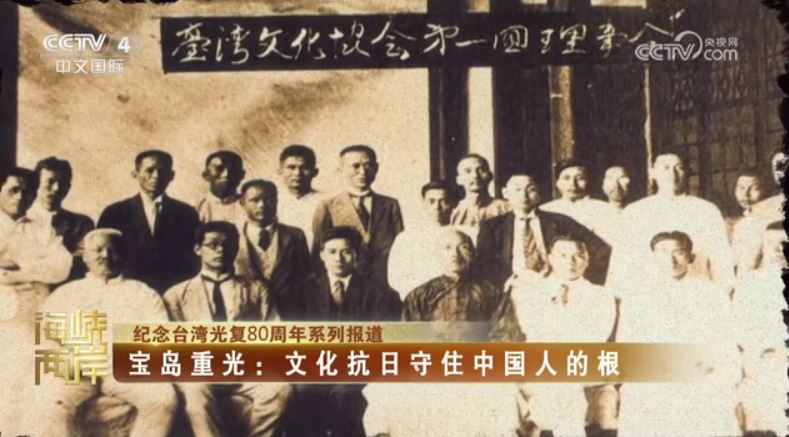

20世纪初,蒋渭水、林献堂等人在台北发起成立“台湾文化协会”,有着医学背景的蒋渭水不仅在医院行医救人,更通过讲座、社团和报刊向民众传播中华文化与民族意识。他结合自身特点,以《临床讲义》为比喻,将台湾社会诊断为“知识营养不良症”。 这份“诊断书”犀利地指出,殖民教育是病因,而他所开出的“处方”包括普及教育、设立图书馆、推广白话文等,则系统性地提出了以文化启蒙对抗殖民同化的路径。因此他多次在《台湾民报》发表社论强调民族历史文化与文字文学。1924年他曾义正辞严地宣告:“台湾人明白地是中华民族”,这是“不论什么人都不能否认的事实”同为“台湾文化协会”创始人之一林献堂同样以《台湾民报》作为协会对外宣传的阵地。他通过主张读中文报社、民族学术讲座等活动做着持续抗争。1926年,“台湾文化协会”举办的演讲达数百场,这为20年代后期台湾社会运动走向大众化奠定思想基础。1930年,《台湾民报》易名为《台湾新民报》,仍以暗喻和象征方式记录殖民压迫并表达对祖国的向往,广受台湾民众喜爱。

医生兼小说家赖和、作家张我军、作家杨逵等代表人物通过文学和艺术,唤起民众对民族尊严的自觉。“台湾新文学之父”赖和在《南国哀歌》中写道:“我们妇女竟是消遣品……舍此一身和他们拼了……也须为着子孙斗争”,控诉殖民者的暴行,同时,还以文字的方式呼吁台湾人不要甘于做日本奴仆。抗日农民运动、文化运动代表杨逵的短篇小说《模范村》描写 “皇民化运动” 下殖民势力和封建势力相互勾结起来压迫农民的血泪事实,以及留学归来的知识分子号召百姓协力赶走日本人的故事。文艺理论家张我军在《致台湾青年的一封信》中写道:“我们并不是日本人!我们有我们固有的语言、历史、风俗、文化;被人家征服,并不是被人家吸收;亡国奴的烙印,若再不想洗去,便永要做‘二等国民’!”

相关的事迹还有许多,例如连横、林资修、许地山、钟理和等台湾知识分子都以笔为剑对抗日本殖民统治,不仅解放人民思想更是帮助台湾民众认识到“我们是谁”,即唤醒了台湾民众的中华民族精神。这些教育、文学、言论的实践,以思想与文字守住了民族精神,为台湾光复后的社会重建保存了连续而坚韧的文化火种。

今天,当我们纪念台湾光复80周年,回望那段被殖民的历史,我们不仅需要纪念武装斗争而英勇牺牲的战士,还应铭记面对殖民者压迫、封禁、严刑,仍然在社会中积极宣扬民族思想、中华文化、中国文学、先进理论的知识分子。他们以文化之力守护民族灵魂,塑造了中华民族不可分割的精神脉络。历史的意义在于传承。台湾文化抗日的经验提醒我们:唯有正视历史,才能真正守护民族精神,续写中华民族伟大复兴的篇章。(作者:刘育宇)