香港中文大学发现“小脑萎缩症”第40种致病基因

| 编辑: 刘燕枫 | 时间: 2014-09-25 21:27:19 | 来源: 香港《文汇报》 |

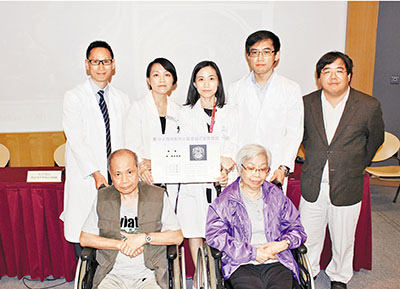

香港中文大学生命科学学院教授陈浩然(后排左一)率领30人团队研究小脑萎缩症致病变异基因,为曹氏姐弟及其家族(前排两位)找出病源。香港《文汇报》图

据香港《文汇报》报道,香港中文大学一个研究小组早前发现了第四十种导致 “脊髓小脑性运动失调症”的变异基因,该小组希望可找到更多致病基因,以助研发药物。

报道说,脊髓小脑性运动失调症又称“小脑萎缩症”(SCA),是香港的罕见疾病之一,平均每5000位港人中才有一位病患者。患者发病年龄大多在20岁至40岁,其小脑、脑干及脊髓由于基因变异,退化萎缩,基因变异大部分源于家族遗传,少数人是基因突变。

医学界现时得知不同基因变异可引发不同类型的小脑萎缩症,中文大学24日公布,该校一个跨学科的研究小组早前发现了第四十种致病的变异基因。

报道说,小脑萎缩症是其中一种脑退化症,与平时认知的脑退化症不同,患小脑萎缩症的绝大部分病人的记忆不会衰退,但受小脑萎缩影响,行动和语言能力会逐渐下降,初时会步履不稳、肢体摇晃,中期说话含糊不清、肌肉不协调难以书写、进食吞咽困难等,晚期已无法言语、不能站立须以轮椅代步,最后因身体不能正常制造蛋白质而慢慢死亡。

SCA无根治方法,病人只可依赖物理治疗和复健延缓病情及维持基本自理能力。如果父母任何一方拥有SCA病征,下一代患病的机率可高达50%。

香港中文大学生命科学学院教授陈浩然3年前成立30人研究团队,招集来自医疗遗传学、生物信息学、神经内科等多个学系的专家,研究香港本地小脑萎缩症家庭的致病基因。

团队将上万个基因与人类基因图谱用计算机分析对比,寻找基因异常的特质,经过3年时间,在其中一个家庭的基因里,成功找出第四十个引致SCA的变异基因。

团队成员、中大化学病理学系顾问医生袁月冰24日指,医学界可利用数据研发药物,做好遗传咨询工作,“有些病人可能想有下一代,测试结果可助他们决定生育计划。”

新闻推荐

- 习近平春节前夕慰问部队 向全体人民解放军指战员武警部队官兵军队文职人员预备役人员和民兵致以新春祝福2026-02-13

- 王毅:做到“五个共同”,深化中匈友谊,拓展互利合作2026-02-13

- 外交部:“倚外谋独”是蚍蜉撼树 注定失败2026-02-13

- 全球看春晚!总台“春晚序曲”俄罗斯专场活动在莫斯科举行2026-02-13

- 国际锐评丨从“围观”到“融入”,感知马年春节里的中国文化密码2026-02-13

- “两岸一家亲 真情助企行”——2026年迎新春台企特色产品展销会开展2026-02-13