李苦禅:国画大师的“特工”生涯

| 编辑: 陈豪 | 时间: 2014-09-10 15:03:07 | 来源: 北京日报 |

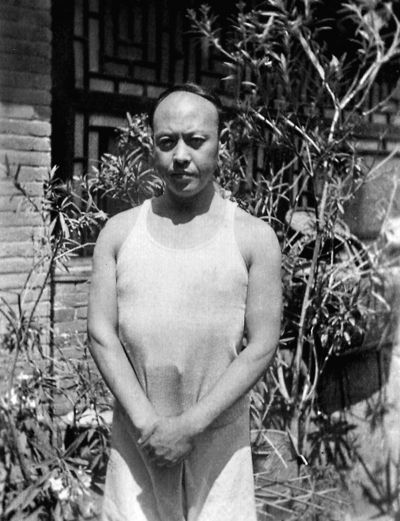

抗战时期李苦禅在柳树井胡同2号的留影。

李苦禅画作《英视瞵瞵卫神州》

编者按:9月3日是中国人民抗日战争胜利69周年纪念日。除了战火纷飞的前线,整个八年抗战期间,还有很多仁人志士在敌占区从事秘密地下情报工作。由于任务的特殊性,他们的故事如今已渐渐湮没。鲜为人知的是,国画大师李苦禅也曾是这些秘密抗战“特工”中的一员。

你去投八路吧

找个什么借口脱身呢?袁祥峰又想到了苦禅先生。他提笔给苦禅先生写了封信,请他给徐州发封急电,佯称“母亲病故,速返京治丧”。拿这个假电报为借口,袁祥峰获假顺利返回根据地。

卢沟桥的炮声停了,29军撤了,北平沦陷了。

一天,两个穿着新民服的家伙儿来到城墙根下的柳树井胡同2号,毫不客气地推开随墙的小街门,故意踱着四方步,趾高气扬地对小南屋喊道:“李先生在吗?您有好事了!”没等主人回话,两个家伙就径直闯进了小南屋,对一位宽脑门、大眼睛的壮实中年汉子说:“我们哥俩儿是新民会的。我说李先生,算您老福分大,上峰想请您到我们新民会做事。”

中年汉子瞄了这两个家伙儿一眼,用浓重的山东口音不屑地说:“我李某只会画画儿,不会当官。我说二位,没旁的事就请便吧!我没闲工夫磨牙!”

这不就是逐客令吗?瘦个子显然被气着了,涨红着脸说:“你别敬酒不吃吃罚酒。”

闻听此言,中年汉子腾地从椅子上站起来,向这两个家伙吼道:“你们给我滚出去!”

另一个满脸横肉的家伙儿想动手,就见中年汉子把手指压得嘎嘎响,冷笑道:“想动手吗?这屋里太窄憋,咱们出去试吧试吧。这种窝心的日子有啥意思,愧对地下的祖宗。”

这位中年汉子,就是时年39岁的国画写意大师李苦禅先生。

“新民会”的两个汉奸前脚刚走,苦禅先生后脚赶紧把一个扫帚放到院门内的影壁前。这是信号,提醒住在他家的另一个人——国民党29军军官袁祥峰:有情况,你回来先别进院子。

1937年7月28日夜,袁祥峰恰巧住在北平自己家里,谁知夜里29军悄悄地撤走了。第二天一大早儿,他到部队驻地一看,军营空了。就这样,袁祥峰与部队失去了联系,回到了平西的老家。日本兵到处抓失散的29军官兵,他老在家里躲着也不是回事儿,于是进城找到了老朋友苦禅先生,想在他家躲几天,等待时机再找部队。

北平沦陷后,日本宪兵贴出布告:窝藏旧军人者同罪。风声越来越紧,袁祥峰怕连累苦禅先生:“我还是走吧!你家里本来就困难,现如今兵荒马乱,鬼子到处抓人,我别连累了你。”

闻听此言,苦禅先生拍了拍他的肩膀,豪爽地说:“你哪儿也别去!就是走,也得等我给你找好地方再走。先在我这儿踏实地住着。”

话好说,但到哪儿给袁祥峰找部队呢?找谁联系呢?苦禅先生一时犯了难。

其实,联系人就在眼前。苦禅先生有个叫黄骐良的学生,常来他家。知道了老师的难处,就问他:“袁先生不是想找部队吗?找不着29军,找八路行吗?”苦禅先生一听,很高兴,马上说:“行啊!能打鬼子就行!”

原来,黄骐良和新街口教堂的长老黄浩是广东揭阳的同宗乡亲,而黄长老还有一个秘密身份——八路军冀中军区“平津特派人员主任”。黄骐良也是“黄浩地工组”成员,负责与根据地派来的交通员接头、传递消息。

在黄长老的安排下,由秘密交通线交通员护送,袁祥峰终于来到了冀东抗日根据地,参加了八路军。

过了些日子,一天傍晚,袁祥峰突然出现在苦禅先生家里,让他吃了一惊:“你不是参加八路啦,怎么又跑回来了?”

袁祥峰知道苦禅先生误会了,连忙说:“我是奉命回来的。首长让我潜回北平,想方设法打入日伪军内部,搜集情报。您是名画家,人脉广,帮我找找门路,打进去。”这回明白了,可这事儿也不是一时半会儿就能有眉目的,先得把袁祥峰安顿好,然后再慢慢来。

苦禅先生先托关系给袁祥峰搞到了北平的“良民证”,又给汪伪徐州治安总司令王之青写信举荐。看在国画大师的面子上,王之青安排袁祥峰出任徐州治安总司令部所属的第二纵队少尉副官。

到徐州后,袁祥峰一时和中共地下交通站没有联系上,到手的情报送不出去,那叫个急呀。没办法,只好继续麻烦老朋友了,给苦禅先生写信传递情报,然后再由苦禅先生通过地下党组织转给八路军。这种办法用了六次,直到袁祥峰和地下情报站联系上为止。当然,信上的内容都是袁祥峰和苦禅先生约定的“密语”。

不久,袁祥峰接到八路军的秘密指令,要求他回根据地汇报工作。找个什么借口脱身呢?袁祥峰提笔给苦禅先生写了封信,请他给徐州发封急电,佯称“母亲病故,速返京治丧”。拿这个假电报为借口,袁祥峰获假顺利返回根据地,汇报完工作后又回到了徐州。后来,袁祥峰又需要到新四军驻地去,怎么请假呢?还是用老办法,苦禅先生发信约他到北平。袁祥峰请假后神不知鬼不觉地来到了新四军第4师驻地。对袁祥峰卓有成效的情报工作,师长彭雪枫赞扬说:“你在徐州等于一把刺刀,刺在敌人心脏一样。”其实,这里边也有苦禅先生的一份功劳。

柳树井2号联络站

苦禅先生热情地问道:“你们是想学禅画还是炭画?”三位女学生边点头边连口说:“学炭画!学炭画!”暗号对上了。

自打知道黄骐良和八路军有联系后,苦禅先生就要求见见黄长老,也把自己送到八路军那儿去,省得在北平受鬼子的窝囊气。

这一天,北海公园九龙壁前来了位游客。就见来人40多岁,西装革履、鼻梁上架着副金丝眼镜。

不一会儿,身穿蓝布长袍的苦禅先生和黄骐良也来到北海公园。远远看见九龙壁前有个“日本人”,苦禅先生压低声音对黄骐良说:“坏了!有个‘日本人’,怎么办?”。黄骐良抬头一看,笑道:“我们要见的就是这个‘日本人’。”原来,这个“日本人”就是黄浩。

苦禅先生和黄骐良快步走到九龙壁前,黄骐良介绍说:“黄长老,这位就是画禅画的苦禅先生。”苦禅先生很激动,握着黄长老的手,声音不高但很有力地连声说:“太好了!太好了!早就想见您呐!”

简单寒暄后,黄长老和苦禅先生装作欣赏九龙壁,边踱步边交谈。苦禅先生向黄长老倾诉:“日本人眼皮子底下过日子,太堵得慌。我是山东人,会些功夫,想到那边去干个痛快!”

苦禅先生一口山东口音,说得又有些急促低沉,但大意黄长老还是听明白了。他不紧不慢地劝苦禅先生:“你也想和袁先生一样,这很好!不知你想过没有,你是北平的名画家,有社会地位,朋友多人脉广,留在北平作用更大。”

此后,柳树井2号就成了地工组的联络站。小院门朝南开,院子不大,南屋三间很简陋,其中的一间半是苦禅先生作画、休息和接待地下同志的地方。

1938年夏的一天,三位女学生推开了柳树井2号的院门,怯生生地问道:“苦禅先生在家吗?我们是来学画的。”

把三位女学生让进小南屋的画室后,苦禅先生热情地问道:“你们是想学禅画还是炭画?”

三位女学生边点头边连口说:“学炭画!学炭画!”

暗号对上了。

苦禅先生明白地下工作的纪律,一不问她们姓名,二不问她们的去向,拿出银元给她们做盘缠,还请她们吃了顿火锅。

该出发了,但这身学生打扮不好过日伪的封锁线,过不了封锁线就去不了抗日根据地。于是,苦禅先生拿出从当铺买回来的旧衣服,让她们换上。三位女学生换上旧衣服后,苦禅先生一瞧,自己先乐了:衣服是小丫鬟的,可这脸蛋还是女学生的。就见他拿出画笔、颜料,一番鼓捣,三位女学生变成了三个“穷丫头”,就连她们对着镜子都认不出自己来了。

地工组的交通员领走了三位女学生。苦禅先生迅速将她们留下了的衣服、用具处理掉,画室又恢复了原来的模样。这是地下工作的要求:不留任何与画画儿无关的物件。

沙滩监狱的28天

日本宪兵让苦禅先生交代“私通八路”的问题。苦禅先生反而大骂日本鬼子。鬼子开始对他残酷动刑:灌凉水、压杠子、皮鞭抽,甚至往指甲里扎竹签。

1939年5月14日黎明时分,睡梦中的苦禅先生依稀听到房顶上有动静,就在此时,“砰”的一声,屋门被踢开了,一个日本宪兵蹿进来,举起藤条朝苦禅先生劈面就打。说时迟那时快,藤条还没落在苦禅先生身上,鬼子胸口先挨了他重重一掌,身子一下子就“飞”到了院子里。又一个日本宪兵冲进来了,就见苦禅先生侧身一让,背后狠狠一掌,打得这家伙贴了墙,鼻血顺着墙流了下来。

猛虎难敌群狼。几个日本宪兵端着枪逼近了苦禅先生,其中一个穿便装的鬼子头儿用枪顶住了他,押上大卡车,以“私通八路”的罪名押走了。

大卡车七拐八拐后,在沙滩地区一座红楼前停了下来。苦禅先生抬眼一看:这不是北大红楼吗?太熟悉了,那是他曾经求学的地方。

“你的!快下车!”日本宪兵的这一声吼叫,把苦禅先生从回忆中拽回了现实,现如今这里不再是北京大学了,而是“北京日本宪兵队本部”。

苦禅先生被日本宪兵搡下了大卡车,押进红楼,关进了红楼地下室,也就是日本宪兵队本部的“留置场”。

过了一会儿,苦禅先生的眼睛适应了地下室的昏暗灯光,他仔细观察了这个牢房:地下室的房间里,宽宽的木楞子钉成了一个大木笼子,临近屋门的地方开了一扇小门。木笼子里的人看不到外边,而外边的宪兵却能监视里边的“犯人”。好端端的一个高等学府变成了一座人间地狱。

审讯开始了。日本宪兵让苦禅先生交代“私通八路”的问题。苦禅先生是个宁愿站着死绝不跪着生的硬汉子,根本不承认“私通八路”,反而大骂日本鬼子。这把鬼子气坏了,开始对他残酷动刑:灌凉水、压杠子、皮鞭抽,甚至往指甲里扎竹签。打晕过去了,就用凉水激醒,接着用刑。

忽然,苦禅先生觉得自己不知道疼了,好像自己就要死了,灵魂从躯壳里飞了出去,变成了一个小人儿,三寸多高,跟他一模一样,大摇大摆地在地上走。不一会儿,这小人又朝他走来,他就又醒了,剧痛再次袭来。他强忍剧痛,又开口大骂。

宪兵队的头目、穿便装抓苦禅先生的鬼子少佐上村喜赖出场了。上村喜赖是个“中国通”,极其残暴,曾经一次砍杀过13个中国人。他一见苦禅先生,假惺惺地用流利的中国话表示歉意:“苦禅先生,您是一位名画家,大写意教授,我很钦佩您!那帮军曹没有文化,不懂事,虐待了您。我是大学预科毕业的,和他们不同,我想救您出去。”

苦禅先生一听,黑脸唱完红脸上场了,少来这套,我还得骂个痛快:“你说他们混蛋,我看你更混蛋!”

这顿臭骂,气得上村喜赖的脸跟猪肝似的,但就是不敢发作。

入狱的第28天,早上8点,苦禅先生被提到刑讯室,上村喜赖冷冷地说:“苦禅先生,今天星期六,我救不了你了!”

苦禅先生明白,这里要枪毙的犯人,星期六就提出来到别的屋里去了,然后行刑。看来,为国捐躯的时候到了:“上村!你们杀人的法子不是四个吗?一狗吃,二枪毙,三活埋,四砍头。你尽管用吧!我不怕这个!”

上村喜赖一见苦禅先生还这么强硬,一挥手,日本宪兵将他押出地下室,推上卡车。奇怪的是,车子没有开往刑场,而是在离柳树井2号不远的地方停下来,苦禅先生被稀里糊涂地释放了。

苦禅先生边往家走边琢磨:鬼子可能要在背后下毒手。想到这儿,被打得浑身浮肿的他忍着伤痛,迈着稳健的步子,无畏坦荡地朝前走。快到家门口了,他想:鬼子怎么还不开枪啊。回头一看,盯梢的人离得远远的,枪法不好,恐怕还打不着了。这回苦禅先生明白了,上村喜赖是放长线、钓大鱼,以后更得小心。

原来,一名曾经去过苦禅先生家的青年学生在保定不幸被捕,说出了他家的地址,但鬼子并没有他“私通八路”的真凭实据。再加上苦禅先生知名度高、影响大,上村喜赖只好把他放了。

不出苦禅先生所料,出狱后宪兵队的一个日本宪兵几次来到他家,表面上只是看看画、聊聊天,实际上就是找线索摸情况。宪兵队的一名中国翻译也来过他家几次,还流露出某些同情之意。苦禅先生警觉很高,只是画画儿,然后盖上新刻的图章“天逸囚窟生”,但没有流露半点实情。

为地下党筹集经费

这2000块大洋解了地下组织为根据地购买药品的燃眉之急,但苦禅先生从此再也没有画过扇面,这一次就把他画“伤”了。

柳树井2号联络站不能再用了,苦禅先生又从黄骐良那儿领来了新的任务:停止以前的一切工作,纯粹以“卖画为生”,为地下党筹集经费。

1939年隆冬,寒风凛冽,苦禅先生身着单薄的长袍,携长子李杭悄悄来到天津法租界滨江道永安饭店,举办“李苦禅画展”。

苦禅先生的大写意画很受追捧,一时间永安饭店门庭若市,还没正式开展,展出的60%画作就都有了主儿。按当时的规矩,凡是有主的书画,一律挂上红布条儿,写上收藏人的姓名。迟来的富商巨贾,面对挂着红布条的佳作,只有望画叹息的份了。

7天的画展结束后,苦禅先生立即让地工组的成员把钱取走,给地下组织当经费。为了御寒,父子俩只是买了顶帽子、一条围脖儿,两手空空地返回了北平家中。

转年夏天,苦禅先生又携长子李杭来到天津“三不管儿”租房作画、卖画。“三不管儿”一带的百姓很喜欢这位豪爽健谈、技艺超群、学识渊博的山东汉子,前来看作画的人不少,听聊天儿的人更多。富商、洋行阔佬又闻讯而来,10天内所有字画抢购一空。苦禅先生父子守着卖画巨款,分文不动,又以同样的方式迅速把钱交给前来取款的地工组成员。几次来津献艺卖画,使苦禅先生名冠津门,许多人以为他卖画发大财了,但无人知晓卖画巨款的真实去向。

年关就要到了,一个戴礼帽、穿大衣的胖商人来到了柳树井2号,见到苦禅先生后,边摘礼帽施礼边把笑容全堆在脸上,开口说道:“李先生,久仰大名!您的禅画太好了!我是前门商行的经理,想请您给鄙行画几个扇面,年节时送给生意上的朋友。您放心,润格好商量,不会亏待您的。”

胖经理也许心太急了,一口气说这么一大片话,好不容易轮到苦禅先生能说话了。他请胖经理坐到凳子上,掩饰着心中的喜悦,同样客气地说:“您过奖。画扇面可以,不知贵行需要几个?”

一听这话,胖经理立马儿站了起来,又是满脸笑容地说:“太谢谢李先生了。不是几个,是100个。不知先生有空画吗?”

好家伙,100个,这还是画画儿吗?苦禅先生先是一愣,随后说道:“贵行买卖真够大的,扇面就需要100个。行,100个就100个。”

胖经理一听苦禅先生答应了,笑得眼睛更小了:“李先生真是爽快之人,太好了。”说着说着,胖经理从衣兜里取出一小袋银元,接着说:“李先生,这是定金。我腊月二十八来取扇面,一言为定。”

胖经理告辞了,苦禅先生一算,离腊月二十八也没有几天了。如果按常规一个一个扇面地画,肯定到期交不了活。

怎么办?苦禅先生打破常规,做了一个夹扇面的夹子,流水作业。这笔画山石的话,就一口气画100个扇面的山石;这笔画老鹰的眼睛,就一口气画100个扇面的老鹰眼睛。

苦禅先生没日没夜地画,几天下来就没怎么合眼,终于在腊月二十八之前画好了100个扇面。胖经理如约付了2000块大洋,满意地拿走扇面送礼去了。

这2000块大洋解了地下组织为根据地购买药品的燃眉之急,但苦禅先生从此再也没有画过扇面——这一次就把他画“伤”了。要不是为了给地下组织筹集经费,他是不会接受这种有违禅画艺术的活儿。

盼望的时刻终于来到了,1945年8月15日,日本鬼子投降了。

后来当人们问起苦禅先生参加抗日地下活动的事儿,他总是说:些许小事,不足挂齿。可是,到了十年动乱时期,苦禅先生被迫一遍遍地写交代材料,他的抗日事迹,才逐渐传出来。

“造反派”不相信,愣逼苦禅先生承认自己是“老反革命”、“老反共”。苦禅老人非常愤怒:我当年参加过八路的地下工作,不信你们调查去!有半点撒谎就判我死刑!

“造反派”威胁说:“你敢写保证书吗?”

苦禅先生挥笔写道:“保证书:日本沦陷(北京)时所有一切汉奸事没做过,新民青年会开画展没有参与过,而且这个名字我就不知道。如果有的话,我认罪,如查出,我以生命抵罪!”

写罢,苦禅先生还按上了指印。

苦禅先生,好一个铁骨铮铮的硬汉!

新闻推荐

- 中国代表:日本殖民统治是台湾历史最黑暗一页2025-12-19

- 数据印证海南对全球资本“磁吸力” 解读海南自由贸易港全岛封关“含金量”2025-12-19

- 国民党和民众党民意代表宣布将提案弹劾赖清德2025-12-19

- 骐骥驰骋!2026年总台马年春晚吉祥物发布2025-12-18

- 高市涉台答辩遭日本在野党追问 国会多次中断2025-12-18

- 多国人士:海南自贸港全岛封关释放投资便利 共享中国市场新机遇2025-12-18