“贴三伏”最早文字记载于南北朝

| 编辑: 陈豪 | 时间: 2014-08-14 10:43:12 | 来源: 人民网 |

“三伏”是初伏、中伏和末伏的统称,分别对应着夏至以后的第三个庚日、第四个庚日和立秋以后的第一个庚日。古籍认为这是一年中最炙热的三天。“三伏”每年的日期不固定,通常出现在阳历7月中旬到8月中旬之间。

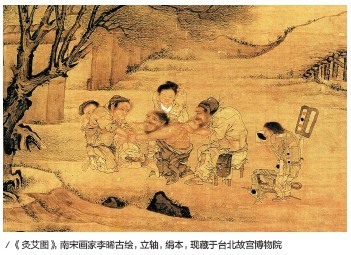

“贴三伏”疗法又名天灸,最早文字记载见于南北朝,明代李时珍编著的《本草纲目》也介绍了天灸疗法可以“截疟”。具体的药方源自于清代人张璐,在其所著的《张氏医通》中记载,以麻黄、白芥子、甘遂等辛温散寒的药为主,研成粉末贴于穴位上。按照中医的说法,庚属金,与肺相配,“三伏”之日人体阳气最盛,将药膏贴于后背肺俞、心俞、膈俞等穴位,可提升阳气,达到“冬病夏治”。

相关新闻

新闻推荐

- 竞争力领跑全球 中国生物制造产业总规模近万亿元2025-09-26

- 4.8亿元补贴来了!全国国庆文化和旅游消费月启动2025-09-26

- 香港再次获评为全球最自由经济体2025-09-26

- “精彩青岛我来了”两岸媒体青岛行 从服装智造到高铁装备 见证大陆硬核实力2025-09-26

- 跆拳为媒牵两岸 文脉共情聚同心——2025年海峡两岸青少年跆拳道公开赛侧记2025-09-26

- 四十载艺术积累 非遗传承人杨惠姗琉璃马新作在沪全球首发2025-09-26