留比莫夫:20世纪最后的戏剧大师

| 编辑: 陈豪 | 时间: 2014-12-25 11:13:23 | 来源: 人民网 |

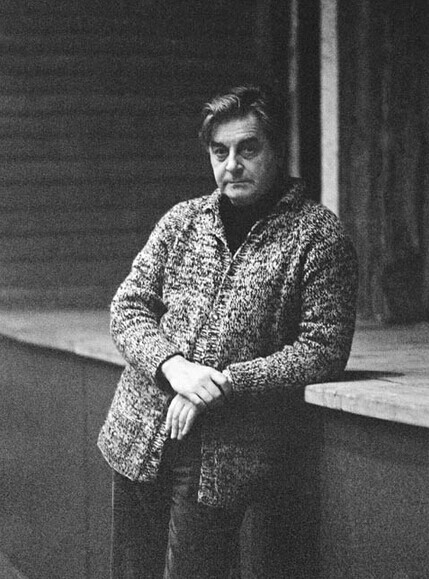

俄罗斯导演尤里·彼得罗维奇·留比莫夫(摄于1968年)

本文原载于《三联生活周刊》,转载请注明来源

俄罗斯艺术家的缩影和精神象征

10月5日,从莫斯科传来了俄罗斯导演尤里·留比莫夫(Yuri Petrovich Lyubimov)逝世的消息。据塔斯社报道,10月8日,超过3000人参加了在莫斯科瓦赫坦戈夫剧院举行的遗体告别仪式——“剧院外面排队等候的约有2800人,剧院正厅里面已经有几百人,人们还在不断涌来。”出席告别仪式的除了戏剧界人士,还有高官政要。这个剧院见证了留比莫夫年轻时的演员生涯,他在这里演过罗密欧、特里波列夫(契诃夫《海鸥》中的男主人公)等30多个角色,2011年他从莫斯科的塔干卡剧院辞职后又回到这里排戏。如今他的棺材被放置在舞台上,左边是东正教圣徒圣尼古拉像,右边是他的遗像,后面高挂的是他在瓦赫坦戈夫剧院最后的遗作、改编自陀思妥耶夫斯基的小说《群魔》一戏的舞台布景。

留比莫夫逝世时刚刚庆祝完他的97岁生日。他出生于1917年9月30日,正是俄国十月革命爆发前夕。他一生历经两次世界大战、战后红色政权的建立、“冷战”期间东西方对峙和冲突、赫鲁晓夫和戈尔巴乔夫执政期间两次“解冻”、柏林墙倒塌、苏联解体等重大历史事件。他不满20岁就在契诃夫的侄子开办的演员工作室里见过梅耶荷德本人,在“二战”军营中他结识了肖斯塔科维奇。由于在演戏方面的爱好和才华,“二战”时他幸免于上前线,在斯大林的秘密安全部队(克格勃组织的前身)的歌舞团里当主持人,并荣获列宁格勒保卫战、莫斯科保卫战勋章。战后,他成为一个成功的演员,直到42岁才导了第一部戏,此后的55年中他导演了117部作品。1977年,他第一个把刚刚解禁的布尔加科夫的《大师和玛格丽特》搬上舞台,后来还被英格玛·伯格曼邀请去斯德哥尔摩排这个戏。1998年,他81岁高龄时,为庆祝索尔仁尼琴80岁大寿,他导演了根据索尔仁尼琴小说《第一圈》改编的自传性剧本《集中营秘密实验室》(Sharashka),并在其中出演斯大林一角。2002年,他85岁生日时,俄罗斯总统普京亲自到场祝贺。人们说,留比莫夫是20世纪俄罗斯历史的活化石,是戏剧导演中“真正的大师”。他被看作是过去四分之三世纪里苏维埃和俄罗斯艺术、艺术家的经历和精神象征。

留比莫夫的职业生涯的转折点发生在1964年,那一年他47岁。12年前,35岁的他已经获得了斯大林奖章,他36岁加入苏联共产党,37岁获得“俄联邦功勋艺术家”称号。30岁不到便已经结过两次婚,后来又与斯大林手下的当红建筑师卡洛·阿拉比扬的妻子、瓦赫坦戈夫剧院的领衔女演员柳德米拉·采里可夫斯卡娅(Lyudmila Tselikovskaya)传出绯闻,二人保持了长达20年的事实婚姻关系。彼时,留比莫夫作为一名演员已经如日中天,然而他开始对苏联当时剧院中盛行的社会主义现实主义的舞台美学感到不满:“粗俗涂抹的舞台背幕,所有这些舞台道具——高脚杯、假胡须、假发,所有这些模仿现实生活的装饰——荆棘、云朵、吊床、草坪,就和那些假模假式的化妆一样招人心烦,只要上台就要往脸上涂脂抹粉,这既荒谬,而且对于男人来说尤其令人憎厌。”他讨厌斯坦尼斯拉夫斯基体系一统天下的局面,认为就像“修建得整齐可爱的英国式庭院”一样,却“绝不适合剧院”。40岁后,他开始转向戏剧教学,任教于瓦赫坦戈夫剧院下的史楚金学院。1963年,他给这个学校的三年级学生排了一出毕业大戏,布莱希特的《四川好人》。这出戏给他赢得了一个改变俄罗斯戏剧史的机会:担任当时名为莫斯科话剧喜剧院的艺术总监。

莫斯科话剧喜剧院位于莫斯科市中心边缘的塔干卡广场,这个地理位置使它其貌不扬,剧院舞台也不大,是从19世纪一个面粉商的私宅改造而来。留比莫夫接手以前,这里上演的主要都是些符合“社会主义现实主义美学观”的陈腐剧目,观众寥寥无几,剧院负债额达到7万卢布(当时1卢布可兑1.1美元)。

留比莫夫上任前提了一个条件:他有权自己挑选演员和决定上演剧目。他还试图以剧院所在地“塔干卡”(Taganka)命名剧院,却没有得到官方认可。这是他与莫斯科市政委员会发生的第一个小小矛盾,也表明了他想反抗要么用伟大人物的名字(普希金剧院、斯坦尼斯拉夫斯基剧院),要么用戏剧类型(讽刺剧院)来给剧院命名的传统。上任后,他重组了剧院的艺术委员会,邀请了之前一直没有受到重视的苏联剧作家艾尔德曼任艺术顾问,战前那些有名的持异见知识分子也纷纷获邀成为艺委会成员。

重组后的塔干卡剧院上演的第一出戏便是重新打磨之后的《四川好人》,这使得留比莫夫成为第一个试图将布莱希特的“史诗剧场”理论应用于实践的苏维埃导演。在“二战”后,斯坦尼体系主导了苏联剧场,而布莱希特被认为和斯坦尼斯拉夫斯基在理论上有着不可调和的矛盾,那时的苏联观众也很少能有机会实地观看到布莱希特理论范式的演出,唯一一次是1957年东柏林剧团在苏联的巡演。留比莫夫的这版《四川好人》被专家们认为“惊人地体现了布莱希特的精神实质”,舞台几乎是空的,道具仅仅是桌椅,台口装饰着大幅标语和海报,这些原本因为财政紧张而不得不采取的节俭措施,在后来的20年里成为塔干卡剧院舞台美学的一部分。

1965年4月,塔干卡剧院首演了改编自美国著名左翼记者约翰·里德描写“十月革命”的同名作品《震撼世界的十天》(Ten Days That Shook The World),引起轰动。苏联的莎士比亚专家阿尼克斯特对这部作品的评价是:“他(指留比莫夫)的这个演出和体验派唱对台戏,他毫不妥协地站在表现派戏剧的立场上,也就是站在那个曾经一而再、再而三被否定,遭批判、挨辱骂的戏剧流派的立场上。”这个戏的表演已不限于舞台,还没有走进剧院,就能听见大喇叭播放的革命歌曲,检票员身着苏联红军的服装,检票方式是用刺刀在票上戳一刀,观众胸前都被别上了红胸章,剧院前厅的墙上挂满了革命标语,军乐队一边奏乐,一边引领观众进场,这些都营造了革命的狂欢气氛。演出后还邀请观众投票,是赞成还是反对这场演出。批评家们注意到,留比莫夫使用了“整体剧场”这一苏联导演尚未采用过的概念,空前地点燃了观众的观剧热情。

然而,像《震撼世界的十天》一样,以此种形式唤起此种反响,也只可能在塔干卡剧院的发展早期得以实现。留比莫夫接手塔干卡剧院时,赫鲁晓夫的“解冻”和文艺上的自由化趋向正接近尾声。留比莫夫上任后不到半年,1964年10月,赫鲁晓夫便被迫下台,“解冻”的风向也逐渐停止。接下来的20年,苏联在勃列日涅夫政权之下,文化风气日趋保守,政策也越来越收紧。然而,赫鲁晓夫时期实行的改革措施,仍然给苏联文化界带来了一种乐观主义情绪,在《震撼世界的十天》之后,留比莫夫又相继排了布莱希特的《伽利略》(1966)、改编自马雅可夫斯基同名诗作的《请听!》(1967)、改编自叶赛宁描写哥萨克士兵起义的诗剧《普加乔夫》(1967)。

1968年8月,苏军坦克开进了捷克首都,镇压“布拉格之春”。留比莫夫也第一次因为创作与当局发生了冲突。审查机关认为《请听!》一剧有意模糊了诗人自杀的原因,要求留比莫夫修改。留比莫夫在给文化部的信中发泄了自己的愤怒:“我执掌塔干卡剧院三年以来,没有一部作品不受到你们的攻击,我们按照你们的要求修改,但是你们从不听取我们的意见,你们不考虑我们的需要,也不信任我们,没有一部作品不是经过上千次修改、删减、增加……你们凭什么认为你们总是对的?你们厚颜无耻地宣称自己代表着全苏联人民,但是你们居然毫不怀疑自己犯错误的可能性。”

事实上,这只是未来十年留比莫夫与当局即将发生的一系列激烈冲突的第一回合,接下来冲突逐步升级。

1967年1月,留比莫夫打算改编1956年创作、1966年发表后饱受攻击的小说《亡命之徒》(The Tough),讲述20世纪50年代初一个集体农庄中一个农民因收入无法养家糊口,又无法在农庄外找到工作,与苏联官僚体制较量过程中处处碰壁的故事。从1968年开始,这部戏的排练计划一再被禁,到1975年,新任文化部长本来已经颁发了这部戏的排练许可,然而,排练第一天,反对派就带领一群来自集体农庄的“人民代表”出现在剧场,抗议该剧上演。这部戏最后获准演出是在1989年。另一部戏《自杀者》(我国导演孟京辉曾将剧本改编为《枪、谎言和玫瑰》在中国上演)也遭遇类似的命运。这部写于1932年的剧本曾被斯坦尼斯拉夫斯基看中,却被斯大林严令禁排,剧作家艾尔德曼本人也被流放。1964年艾尔德曼任塔干卡剧院的艺术顾问后,就和留比莫夫计划将这部戏搬上舞台。但1970年艾尔德曼逝世,《自杀者》最终上演是在1990年。

接下来塔干卡剧院开始转向更加“安全”的剧目,比如高尔基的《母亲》和车尔尼雪夫斯基的《怎么办》。在70年代的政治气氛下,留比莫夫沮丧地发现,戏剧动员观众的可能性越来越渺茫,他认识到社会不再是一个有行动力的整体,个人无法从社会中得到支持,于是退隐,将注意力只集中在个人的良知和责任感上。他的作品关注的核心逐渐从群体转向个人,剧本也倾向于改编经典,比如莫里哀的《伪君子》(又是一出当初上演时就充满争议的戏)、莎士比亚的《哈姆雷特》、陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》。

1982年,勃列日涅夫逝世,接替勃列日涅夫任苏共总书记的是前克格勃首脑安德罗波夫,他是留比莫夫的好友,暗中一直保护塔干卡剧院。1983年夏天,留比莫夫受邀去英国排《罪与罚》,安德罗波夫在苏联国内主持改革。因此,留比莫夫在接受《泰晤士报》记者采访时发表了那通著名的批判苏联文化政策的言论,本意是要呼应安德罗波夫的改革,然而当时留比莫夫在英国所不知道的是,安德罗波夫的健康状况正在迅速恶化,《泰晤士报》的采访发表于1983年9月5日,安德罗波夫不久后就住进医院并且再也没有出院,党内的鹰派实际控制了政权,留比莫夫写给安德罗波夫的讨论文化政策改革的信也落到了他们手里。很快,留比莫夫就从苏联驻英国大使馆那里得到了警告:“你的罪行昭然若揭,惩罚将随后而至。”留比莫夫在英国排完戏后又去意大利排戏,1984年1月他获得了《伦敦标准晚报》1983年度的最佳戏剧奖。1984年2月,安德罗波夫逝世。一个月后,苏联当局以“长时间不在其位、玩忽职守”的名义解除了留比莫夫在塔干卡剧院的艺术总监职位,又以不按时交党费的名义开除了他的党籍。1984年6月,他被剥夺苏联公民的身份,开始了他在西方5年的流亡生涯。这段时期他在苏联国内被称为“叛逃”,他的名字从教科书和历史书中被全盘抹去,他之前引起争议的作品迅速被禁,另一些戏还在塔干卡剧院上演,但演出海报上不列出导演姓名。直到1989年,俄罗斯人只能在私底下传诵这位“真正的大师”的名字。

留比莫夫的艺术和《群魔》

中央戏剧学院教授罗锦鳞1986年在希腊看过留比莫夫的戏:“他在莫斯科的戏,基本上是现实主义的。到希腊去的那次演的是古希腊剧作家阿里斯托芬的喜剧《鸟》,处理得非常好,在别墅的后花园,挖了一块地,灌水,所有人在水上演戏。”

现年72岁的戏剧评论家、导演林荫宇还记得自己在80年代第一次观看留比莫夫的《这里的黎明静悄悄》时的震撼:“他在舞台上用了七块长木板,一开始是汽车的车身,转过来是树,围起来是女兵们的澡堂,滑过去变成了沼泽地,最后又变成了五位女兵的墓碑。”“他把舞台的假定性用到了极致。”在全剧的尾声,木板成为屏幕,通过投影展示着五个女兵生前的幸福生活,在华尔兹节奏中,五个牺牲的女兵伸展着肢体,依傍在竖立的木板旁,人和木板共舞般不断旋转,并渐渐消失在光影之中。俄罗斯剧评人马尔托夫写道:“当作树林的木板悲伤旋转的那最后一场,使人潸然泪下。”

在留比莫夫导演的契诃夫《三姐妹》中,舞台后方悬挂着一面巨大的镜子,观众一走进剧场,便可从这面巨镜中窥见自己的倒影。演出开始后,挂着镜子的墙慢慢降下,莫斯科的影像被投射到观众的眼前。墙再次升起后,舞台上出现三张铁床。舞台后方的墙上挂着一张老旧的圣像,剧中人每说完一句话,就摊开双手向后倒退,直到撞上这堵圣像壁为止,而每次撞击都会发出沉闷的金属声响,仿佛这是一幢铁皮屋子的墙。在剧情进行到最紧张时,圣像壁开始往下淌水,仿佛是从圣像眼中流下的眼泪。

1971年,塔干卡剧院上演了留比莫夫导演的《哈姆雷特》,成为20世纪几个最重要的《哈姆雷特》的舞台版本之一。从60年代开始,留比莫夫就发展出了一种“空舞台”的美学,即舞台上几乎无布景,或者是极为抽象和简单的布景——这是反斯坦尼的,只使用若干小道具,但是这些道具却是极精确的写实,甚至是真实的历史遗物——这又是符合斯坦尼的。

在《哈姆雷特》中,他与舞美设计师鲍罗夫斯基合作,将这一美学运用得淋漓尽致:舞台上空无一物,只有一块巨幕,是粗厚的羊毛织物,具有一种介于灰色和棕色之间泥土般的颜色,表面十分粗糙,可以在台上各个角度、各个方向移动。舞台前端中央有一块方形区域,里面铺满了真实的泥土和几个头盖骨,代表着坟墓,前台和后墙上挂着几柄剑,还有一具棺材,在若干场景中被充作长凳,除此之外再无其他道具。

演出开始后,幕布仿佛化身为舞台上的一个角色,通过移动,在舞台上造出各种让人惊叹的效果。首先,它是幕布本身,掀起它便形成了某些戏剧场景的入口和出口,波洛涅斯和其他人都是躲在这块幕布背后偷听;然而它又是一种象征,棺材作为长凳置于幕前,便是王后寝宫,幕布里伸出四柄长剑,便成为御座。幕布斜置时,是哈姆雷特倚靠的墙壁;幕布移动时,成了一种对剧中角色的威胁。巨幕以其体积和重量造出了一种监狱空间的压迫感,灯光从背面照射时看起来就像监狱的铁栏,它蛛网般的表面将角色不断困住,而当角色死去时,巨幕便开始机械化地扫过舞台,仿佛无情的命运之手在操纵一般。

扮演哈姆雷特的演员维索斯基出场时穿着一件普通的高领羊毛衫,弹着吉他,哼唱着帕斯捷尔纳克的诗作《哈姆雷特》。留比莫夫用这种方式再一次表明他的演员和“心理体验派”的分野,哈姆雷特在剧中不像个王子,倒像个街头常见的年轻人。包括维索斯基在内的所有演员,始终保持着自己和角色之间的距离和自己对角色的态度,演员直面观众,仿佛不是在表演,而是在讲出真相。哈姆雷特的所有独白,都有人在场偷听,“生存还是毁灭”于他而言似乎不是疑问,而是感叹。他在剧中与其他所有角色隔绝开来,他无人可以信任,也无人可以求助,呈现的是一幅个人在孤独中与所有邪恶对抗的苦斗图景。

《哈姆雷特》在塔干卡剧院从1971年首演到1980年主演维索斯基去世为止,共演出217场,除在莫斯科本地演出外,也受邀到欧洲其他城市巡演。1983年,当留比莫夫被邀请到英国排戏时,他原本想排的就是《哈姆雷特》,只是在最后一刻才决定改排《罪与罚》。1988年,他在西柏林的一个演员和导演的工作坊,终于如愿重排了《哈姆雷特》。1989年9月,他在英国又排了一次这个作品,这个版本后来到七个国家去巡演。

从西柏林那一版始,《哈姆雷特》开始和维索斯基主演的版本有了偏离,舞美、舞台气氛、调度方式并没有变化,哈姆雷特的定位却越来越富有宗教色彩,他不再是一个与全世界对抗的个体,而变成了一个背负了宗教重负的信徒。留比莫夫采纳了帕斯捷尔纳克把哈姆雷特比作耶稣基督的比喻,似乎想强调这样一种思想:集体无法拯救社会,人和人彼此也无法互助,只能通过上帝获得唯一的救赎。这种宗教性的解读对于《哈姆雷特》这部戏或许是独辟蹊径的,然而却贯穿于留比莫夫80年代后的主要作品中,包括这次即将在北京上演的、改编自陀思妥耶夫斯基的《群魔》。

留比莫夫第一次把《群魔》搬上舞台是1985年,他在西方流亡时期。1983年,他在伦敦排的《罪与罚》大获成功,很快受邀再在英国排一部陀思妥耶夫斯基的作品,他选择了《群魔》。他在塔干卡剧院时就想排这部作品,筹划了5年后,1982年开始排练,6周后被当局叫停。这个禁区直到苏联解体之后才解禁,成为上世纪90年代俄罗斯戏剧和电影表现的热点题材。在这部小说中,陀思妥耶夫斯基以19世纪上半叶著名的恐怖主义革命分子涅恰耶夫的故事为原型,天才般预言了“其后半个世纪在俄国发生的革命,以及这种革命情绪所产生的社会机制的所有细节”。

在英国排演《群魔》时,留比莫夫没有采用1913年丹钦科改编的剧本《尼古拉·斯塔夫罗金》,也没有使用加缪1959年改编的同名剧本,而是自己重新编剧。和他以前的绝大多数改编一样,《群魔》的剧情大体上贴合原小说的故事,但是除了大致遵循叙述线索外,台词和场景的组合采用类似电影蒙太奇的手法。一开场,人物走马灯式的出场、简介,以漫画手法简笔勾勒出小城里各色人等的滑稽画像,接下来,斯塔夫罗金以说书人的身份,铺陈一桩婚姻丑闻的始末,到上半场快结束时,观众才发现原来斯塔夫罗金本人就是故事的主角。上半场只换了4个场景,下半场的场景却有31个,叙事节奏越来越快,决斗、纵火、暗杀、自杀,保守的小城蠢蠢欲动,人们惶惶不安,革命者变成了白色恐怖的制造者,最后主教出场,在死一般的寂静中安抚人心。陀思妥耶夫斯基在小说开始前有两段题词,一段是普希金的诗,被改成了歌谣,在全戏开场前吟唱。另一段是来自《新约·路加福音》的宗教故事,讲述“群魔”的来历,在剧中被用作序幕和尾声。

为了保持戏剧节奏,塔干卡剧院的戏奉行“尽量不中场休息”的原则,如果迫不得已必须中场休息,那么一定要经过精心设计。《群魔》一戏的上半场和下半场的分隔,被设置在主角斯塔夫罗金向神父吉洪忏悔一节,他正要忏悔时,上半场结束了,下半场一开场,他已经忏悔完毕,表演直接从神父对他的忏悔反应开始。他的忏悔内容被印成传单,在中场休息时发放,等于是留比莫夫把斯塔夫罗金的忏悔交给观众去完成。忏悔的具体内容是斯塔夫罗金早年在圣彼得堡荒淫无度的生活,他强暴了一个11岁的少女,并眼睁睁看着这个少女悬梁自尽。这些文字在1871~1872年《群魔》在杂志上连载时曾被编辑要求删去,后来又以《斯塔夫罗金的忏悔》为名单独出版。

舞台上是空的,除了中央一架旧钢琴,弹钢琴的人是从头到尾唯一没有离开舞台的人,他为每个场景现场配乐,弹的是斯特拉文斯基等俄罗斯作曲家的作品。演员不在后台候场,而是聚集在舞台后部,举着写有标语的横幅,轮到自己表演时才上场。这些标语是小说原著里的章节名称,用来提示每一个场景和情节——第一部第二章“亨利亲王”、第二部第四章“大家都在期待”、第一部第四章“跛脚女人”等等,并在某些时候和固定角色配合,形成对角色的说明。所有演员的形象塑造都带有某种夸张化、类型化的痕迹,剧中的革命者彼得·韦尔霍文斯基的造型和做派很像列宁,退伍上尉列比亚德金则像莎士比亚笔下著名的喜剧角色福尔斯塔夫。“陀思妥耶夫斯基笔下的英雄常常无法在舞台上成为真实角色,在他小说的‘复调’结构中——暂且借用巴赫金的理论——每个角色都是作者本人的某一种哲学选择的具体表现,是人格的众多碎片中的一片。”留比莫夫说。

2012年在瓦赫坦戈夫剧院首演的《群魔》与1985年英国版的最大不同,在于舞台背景从三面由黑色垂直条幕组成的墙壁变成了一幅顶天立地的文艺复兴时期的巨画——17世纪法国画家克劳德·洛林(Claude Lorrain)的《阿西斯与该拉忒亚》(Acis and Galatea)。在洛林的画作中,阿西斯与该拉忒亚这一对爱侣被置于景色中心,给他们的爱情带来阴影的巨人波吕斐摩斯隐在画面深处并不凸显,整个画面一派安宁优美的田园风光,似乎是理想化的天国彼岸,超脱于舞台上现世的阴暗、绝望、冲突和毁灭之上。

很多人认为留比莫夫的戏剧是政治剧,在他自己看来,这常常是由于剧目题材的政治性而导致的误解。“我不认为《群魔》是一个政治剧,我宁愿称它为悲剧性闹剧,政治意识形态方面的异见既非原著小说的关注核心,在今天看来也不是很重要的话题。”留比莫夫说,“这种误解从塔干卡剧院一开始成立就存在。塔干卡剧院不是因为反抗当局而变得有名,而是因为它的创作与众不同。塔干卡剧院的成功要放在语境里来分析,这个剧院是以布莱希特的美学为基础建立的,那时候没有几个俄罗斯剧院采用这种美学。”

然而,过去50年里,塔干卡剧院的观众成分渐渐变化。上世纪60年代,来塔干卡看戏的主要都是知识分子、政治上的持异见者,其中不少人都坐过斯大林时期的监狱,对台上讲的监狱黑话心领神会。到70年代,能够拿到塔干卡剧院的入场券成为了苏联党内有声望的一种标志,许多票不是通过票房卖出去的,而是通过行政系统分发出去的,这一现象在1977年《大师与玛格丽特》上演时达到了顶峰,这出戏几乎完全变成了内部演出,想看戏的人买不到票,戏票甚至变成黑市上流通的硬通货。而能有机会进剧场的人对演出内容没有什么理解,还对演出本身抱有某种程度的敌意。在这种情况下,塔干卡剧院开始和自己的目标观众失去直接的联系。

然而,到80年代后期彻底“解冻”后,购票渠道打开了,塔干卡剧院却再一次失却了自身的目标:剧院已经不再被看作是一个可以听到在别处听不到的言论的地方。留比莫夫努力想在剧院里重建一种精神生活,给观众的审美趣味提供一个更高的维度,然而来塔干卡的很多人把看戏仅仅简化为一种政治行为,想过精神生活的人则直接去了教堂。2011年,留比莫夫带领塔干卡剧院在捷克斯洛伐克巡演时,演员临场罢演,要求先支付工资,留比莫夫自掏了腰包,随后便辞去了艺术总监一职。巧的是,当时罢演的正是47年前留比莫夫接手塔干卡剧院的建院剧目——布莱希特的《四川好人》。留比莫夫的戏剧生涯至此仿佛完成了一个循环。“而戏剧就像人类本身,它出生、成长然后死去。一个剧院的生命也不可重来。”他说。

(参考书目:Birgit Beumers《Yury Lyubimov:At The Taganka Theatre 1964~1994》;Rosette Lamont《“The Possessed”:A Dramatic Adaptation of Dostoyevsky's Novel Directed by Yuri Lyubimov》)

相关新闻

新闻推荐

- 习近平总书记引领中国经济收官“十四五”擘画新蓝图2025-12-09

- 王毅:台湾地位已被“七重锁定”2025-12-09

- 外交部:对日本右翼势力的挑衅言行 任何姑息纵容只会让军国主义幽灵复活2025-12-09

- 大赛看总台!中央广播电视总台2026年体育资源发布2025-12-09

- 国际锐评丨中国经济“稳”的格局、“进”的势头、“韧”的特性2025-12-09

- 当社区来了台青志愿者2025-12-09