瘟疫与人类历史——传染病影响世界历史进程

作者:仲伟民(清华大学历史系教授;李俊杰,系清华大学历史系硕士生)

2015年非洲埃博拉疫情暴发时,比尔·盖茨在一次演讲中就曾发出警告:“如今全球最大的危险不是核战争,而是高度传染的病毒;不是导弹,而是微生物:因为我们在核威慑上投注了很大的精力和金钱,但在防疫系统上却投资很少,我们还没有准备好预防下一场大疫情的发生。而我们的准备不足,可能会导致下一场疫情,比埃博拉病毒的危害更严重!”不料他一语成谶,2020年伊始,新型冠状病毒肺炎肆虐全国,全球多地也已出现疫情。

《鼠疫:战争与和平——中国的环境与社会变迁(1230-1960)》曹树基、李玉尚 著 山东画报出版社

从历史上看,“文明,在瘟疫中穿行”,疫灾是人类灾害链网中的顶级灾害,并将可能是与人类共始终的永恒灾害。

换个视角看历史

常言道:读史使人明智,鉴古方能知今。人们总希望能够从历史中学习到一些有益的经验,而历史学家也从未停止对历史的思考。

20世纪兴起的文明史理论和新史学都是对传统史学的“反动”。文明史理论的代表人物汤因比在《历史研究》中反对把民族国家作为历史研究的一般范围,提出文明才应该是观察人类历史发展的标尺,受此影响,“欧洲中心论”受到了批判,亚洲、非洲、拉丁美洲在历史著作中拥有了一席之地。新史学则不满传统史学聚焦于精英阶层,开始关注普通大众的日常生活。过去几十年社会经济史研究在这方面取得了突出的成果。

《鼠疫》【法】阿尔贝·加缪 著 顾方济、徐志仁 译 译林出版社

尽管历史研究出现了很多新理论新方法,但无论是传统史学、文明史学还是新史学都存在着同一个问题,那就是过分注重人类文明及社会形态发展演变的历史,而对人类文明所依存的环境及环境对人类文明产生的影响的研究不够重视。写作《老鼠、虱子和历史》一书的生物学家汉斯·辛瑟尔在一篇总结性文章中发出振聋发聩的反思:“人类总是以自我为中心来看待万物。对虱子来说,人类就是夺去它们生命的死亡使者!”

《老鼠、虱子和历史》【美】汉斯·辛瑟尔 著 重庆出版社

因此,人们如果换个视角看历史,可能会得出完全不一样的结论。美国环境史学家威廉·克罗农说:“人类并非创造历史的唯一演员,其他生物也作用于历史,重大的自然进程同样如此。”人的历史只是大历史中的一部分,人也只是大自然链条中的一个环节。历史学未来的重要突破方向,应该是把人当作自然界中普通的一员来研究,改变以人类为中心的历史观。全球史研究和环境史研究在聚焦人类与自然、环境关系方面做出了许多有益的尝试与探索。

《瘟疫与人》 【美】麦克尼尔 著 中信出版社

瘟疫影响世界历史进程

最近20年,我们先后经历了包括非典、埃博拉病毒等几次重大传染病的侵害。其实从历史上看,传染病这个人类的天敌从来就没有停止过对人类的侵害,鼠疫、霍乱、天花、梅毒、肺结核等都曾在历史上留下过“辉煌战果”。在与传染病斗争的过程中,人类的能力非常有限。直至最近一百年,人们对传染病才逐渐有了一些科学的认识,如法国人耶尔森1894年分离出鼠疫杆菌,1928年英国科学家亚历山大·弗莱明发明世界上第一种抗生素青霉素。相较于细菌性传染病,人们对病毒性传染病仍然应对乏术——只有天花除外。1796年,英国医生E·琴纳首次在人体进行牛痘接种试验成功,从而真正找到了控制天花的办法,而直到1979年,世界卫生组织才正式宣布天花彻底被消灭。

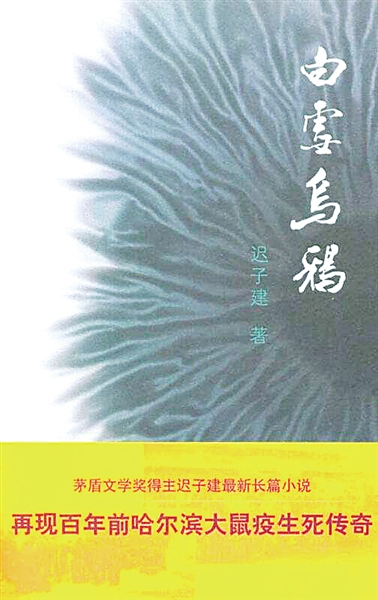

《白雪乌鸦》 迟子建 著 人民文学出版社

可以说,历史上的烈性传染病无数次改变了人类历史,黑死病、美洲瘟疫、宋金元明清时期的鼠疫在历史上都造成了重要影响。

——1347—1351年的黑死病。鼠疫大概算是对世界历史发展进程影响最大的一种传染病,根据文献记载,该病症在世界历史范围内曾经有多次大规模的暴发,其中1347—1351年欧洲的疫情最为严重,也成为人类绕不开的痛苦记忆。

黑死病是由鼠疫杆菌引起的自然疫源性烈性传染病,因患者皮肤呈现有黑斑,故称“黑死病”。14世纪的黑死病造成欧洲人口锐减,三分之一至二分之一的人口死于这种恐怖的疾病。此后300年间,黑死病继续在欧亚大陆蔓延传播,中国亦受波及。薄伽丘在《十日谈》里如此描述这场鼠疫的可怕:“那场瘟疫来势特别凶猛,健康人只要一接触病人就会传染上,仿佛干燥或涂过油的东西太靠近火焰就会起燃。更严重的是,且不说健康人同病人交谈或者接触会染上疫病、多半死亡,甚至只要碰到病人穿过的衣服或者用过的物品也会罹病。”

这场空前的生态灾难既成为欧洲“中世纪黑暗”的一个写照,在引起欧洲宗教信仰、政治、经济、社会结构全方位危机的同时,也引发了深刻的社会变革,并成为欧洲向近代社会转型的重要契机。具体而言,首先,这次鼠疫动摇了教会的绝对权威。很多神职人员染病死亡,动摇了“瘟疫是上帝对罪人惩罚”的这一基本信念,严重削弱了教会对大众的精神控制;其次,孕育了及时行乐的现实主义。中世纪教会的禁欲主义思想盛行,随着黑死病的日益猖獗,面对死亡,人们把目光从对天国的期待转向尘世的享乐;第三,因劳动力匮乏而刺激越来越多的先进技术和发明出现;第四,促进了医学及卫生观念和法律的进步。人们开始放弃信仰疗法,试用世俗的方法解决威胁人类生命的问题,政府颁布卫生法令和法规,严格规定城市生活的卫生准则,从而有效遏止疾病的传播。

——16世纪的美洲瘟疫。对于哥伦布发现新大陆,人们往往被其表面的光环所迷惑,“传统也局限了历史学者,使他们发掘新旧世界重新接触的意义之际,眼光受到蒙蔽”,长期以来,历史学家忽略了发现新大陆后接踵而至的16世纪的美洲瘟疫。如上文所言,我们如果换个视角重新审视新大陆的发现,就会发现这场瘟疫不仅改变了美洲历史,也改变了世界历史。

阿兹特克帝国是墨西哥中央高原上成长起来的一个强大的国家,其鼎盛时期,版图横跨整个美洲中部,人口约有1000万。如此庞大的一个美洲帝国,却在1915年西班牙人抵达美洲大陆以后迅速消亡。与阿兹特克帝国面临同样命运的还有印加帝国。西班牙人是用什么办法消灭了这两个拉美帝国呢?枪炮吗?答案是否定的,西班牙人的秘密武器是天花病毒。16世纪,在西班牙人初到美洲的几十年间,几千万印第安人因感染西班牙人从欧洲带来的传染病而死。美洲长期与旧大陆隔离,印第安人也与旧大陆各种疾病完全隔绝,对许多疾病几乎完全没有免疫力,对来势汹汹的天花更是毫无招架之力。

美洲新大陆的开辟大大改变了美洲、欧洲和非洲的历史,它为欧洲工业革命提供了必要条件,解除了欧洲工业革命的土地制约和劳动力制约:幅员广阔肥沃的美洲土地迅速成了欧洲工业品的原料基地,棉花为欧洲纺织工业的发展提供了保障,甘蔗为制糖业提供了充足的原料;非洲黑奴既为殖民者提供了廉价的劳动力,也补充了因瘟疫导致的美洲人口的不足。

——影响古代中国朝代兴亡的瘟疫。当我们把目光投向古代中国朝代更迭时,不能无视鼠疫大流行的作用。曹树基、李玉尚在《鼠疫:战争与和平——中国的环境与社会变迁(1230-1960)》一书中探讨了最近700年鼠疫对中国历史的影响,指出这次鼠疫大流行及战争是造成这一时期重大历史变动的重要原因,其中鼠疫是造成人口大量死亡的主要原因。金元之际,中国南北方人口损失合计达3670万,其中约有70%左右的人死于鼠疫,超过当时全国人口的六分之一。1232年,元兵围攻金人治下的汴京,攻城期间发生一场大疫,“汴京大疫,凡五十日,诸门出死者九十余万人,贫不能葬者不在是数”。当时汴京人口在200到250万,死亡近半!

历史上重大传染病几乎都与战争相关,这可以从军队流行病学得到解释,因为军队人群具有生活高度集中、流动性大等特点,同时,战争时期医疗卫生条件差、将士疲倦,都会加大传染病暴发的风险。赤壁大战中曹军失败或与当时发生的大瘟疫就有直接关系,《三国志》记载:“公(曹操)至赤壁,与备战,不利。于是大疫,吏士多死者,乃引军还。”

唐宋元明几个朝代的兴替,与瘟疫流行关系极大。唐朝天宝十三年(754年),李宓“将兵七万击南诏”。唐军长途奔袭,身心俱疲;南诏军队坚壁清野,以逸待劳。结果唐军大败,加上严重的传染病,几乎全军覆没。这场恶战成为安史之乱的导火索,也是大唐王朝由盛转衰的重要标志。在南宋后期抵抗蒙古军队的战争中,四川钓鱼城(今合州)坚守达36年之久,令世人震惊,逼迫蒙古大汗蒙哥1258年率兵亲征。蒙古军队准备进攻时突然发生大瘟疫,只好被迫撤退,蒙哥居然也死于这场瘟疫(1259年)。传染病打乱了蒙古人的战略部署,使南宋军民获得喘息时机,坚持到1279年。明亡清兴之际,北方鼠疫大暴发。1641—1644年北京及周边连年大疫,《崇祯实录》称:“京师大疫,死亡日以万计。”估计仅北京死亡就达20万人,而当时北京总计才80到100万人。疫情之惨烈及崇祯麻痹大意,导致李自成农民军轻易攻占北京城;而李自成进城后,鼠疫依然持续,导致农民军在清军进攻时一触即溃。

麦克尼尔在《瘟疫与人》中提醒人们,疾病,尤其是传染病,在人类历史上的地位被低估了,疾病不是配角,而是历史的基本决定因素之一。疾病是“行走的生化武器”,它可以塑造一个国家的内部结构,也能够影响世界的大格局。

从历史反思当下

古人往往将不可抗拒的传染病视为神的意志。比如印第安人大批染病死亡,而西班牙人几乎毫发无损,这令印第安人无法理解,他们将其归因于超自然力量,认为神或上帝站在了西班牙人那边,所以印第安人一夜之间皈依了基督教。我们虽然今天不会再把瘟疫暴发归结为天意,但应该从历史和科学两个层面进行认真总结和反思。

——反思人与环境的关系。新型冠状病毒肺炎的暴发再一次警示我们,人们需要反思人与环境的关系。

人类对大自然的破坏性开发,打破了自然循环,是导致环境破坏、病毒肆虐的重要原因之一。我们需要摒弃“人定胜天”的观念,恩格斯曾说:“不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利,自然界都对我们进行报复。”我们应该认识到,人类也只是自然界的一个物种,依赖自然界而生存。因此,人类利用自然应该有一个限度和界限,适可而止。在此前过度改造和破坏的地方,我们需要停下脚步,去关心它,爱护它。

——重视个人和社会力量。从历史上看,面对瘟疫,人类应对能力是非常有限的,需要个人、社会和国家共同参与。从制度层面上讲,古代国家在瘟疫应对方面基本上是缺位的,它们很少在制度上对瘟疫救疗提供技术支持和实际指导。

就古代中国而言,一旦发生疫情,两股力量会发挥比较大的作用:一是地方官府组织开展救疗活动,如延医设局、施医送药、刊刻医书等。但是,这些并非地方官府的主要职责,原则上他们只要完成“刑名钱粮”任务即可,是否救助民众及救助程度主要看地方官员个人的素养、能力以及地方医疗资源的丰富程度;二是民间社会力量的救灾活动,特别是各地乡贤往往扮演积极角色。清中期以降,乡贤们借助地方医疗资源和慈善组织,开展形式多样的疫病救疗活动。这些社会力量和个人的积极参与,不但没有出现同国家和官府严重对立的现象,而且在兴办医药局之类的事业中出现更多更广泛的合作,如清代的同仁堂、同善堂等都积极参与到对瘟疫的医疗救治中来。中国要加强防疫工作,既需要国家更大规模的投入,也需要鼓励民间机构和组织积极参与。

——建立现代卫生观念。这次新型冠状病毒肺炎引发的一系列问题启示我们,建立科学的预防体系和树立现代卫生观念刻不容缓。

中国传统社会对传染病的应对,重点是“避”和“治”,而非“防”,更缺乏积极主动的、由公权力介入的制度和行为,从而导致人口的巨大损失。只有到了晚清,随着西方医疗知识的传入,清朝的防疫工作才开启近代化进程,其中伍连德在防疫现代化过程中起到了重要的作用。1910-1911年的东北鼠疫期间,正是因为伍连德采取一系列正确有效的防治措施,清廷才得以不到4个月便控制了疫情。

新中国成立后,全国的医疗卫生制度和基础设施的建设有了巨大进步和改善,但现在仍然存在一些短板和弱项,实现卫生现代化任重道远。

《光明日报》( 2020年03月14日 12版)