“中华创始之举” ——官派幼童留美教育计划

| 编辑: 章文君 | 时间: 2016-08-11 17:51:42 | 来源: 海峡飞虹 |

1872年8月11日(清同治十一年七月初八日)陈兰彬、容闳率领第一批幼童梁郭彦、詹天佑等30人启程赴美留学。这是中国历史上破天荒第一次向美国派遣官费留学生,此举被称为“中华创始之举”,也是“古来未有之事”,它谱写着近代中国教育史和文化史的新篇章。

此后至1875年,清政府每年继续遴选30名少年渡洋深造,4年共派出120名,这是中国最早的官派留学生。

第一批留美幼童合影

这一个伟大的“中华创始之举”,是由一位倡导者(容闳)、三位重要的官员(丁日昌、曾国藩、李鸿章)、和三份具有代表性的奏折(《拟选聪颖子弟出洋习艺疏》、《派员携带幼童出洋并应办事宜疏》、《遵议派员携带学生出洋肄业应办事宜折》)而成功促成的。

一、幼童留美教育计划之背景

在《孙中山与容闳》一文中,我们了解到容闳是一位为西学东渐而奋斗的中国人,一位倡导中国对外派遣留学生的中国人,是“中国留学生之父”,他希望更多的中国人像他那样,能到美国接受教育,了解和掌握西方的自然科学和社会科学,回国后对中国进行改造。

大学毕业的容闳,本可以留在美国工作,但他毅然回国,在1854年到1872年间,一直为圆“教育救国”之梦想而努力着、期待着。终于,等待到机会。

帮助容闳传递“留美教育计划”信息的第一人丁日昌

1870年春,天津教案发生,清政府派曾国藩、丁日昌等四大臣出面办理,缺少翻译,于是召容闳赴津担任译员。办理天津教案时,曾国藩深感国家外交、外语人才匮乏,此时容闳不失时机地通过丁日昌向曾国藩重提了留学教育的计划。丁日昌是容闳的上司,是直接帮助容闳传递“留美教育计划”信息的第一人。容闳的提议得到了曾国藩的首肯,由曾国藩领衔,李鸿章、丁日昌、成林四大臣联名上奏,请求清政府采纳容闳的建议,选派幼童出国留学。

曾国藩照片

1870年冬,幼童留学获得朝廷批准,曾国藩驰书招容闳共商此事。容闳来到了南京向曾国藩阐述了自己酝酿已久的留学计划,明确了选派幼童数额、留学年限、成立预备学校和筹定留学经费等问题,提出了成立留学事务所,选派监督、教习和翻译等。

二、幼童留美教育计划之内容

幼童赴美留学这一新生事物最后获得清政府的批准,有三份奏折具有代表意义。

第一份奏折是同治十年七月十九日(1871年9月3日)由曾国藩、李鸿章联名上书《拟选聪颖子弟出洋习艺疏》,请求派幼童出洋学习西方技艺。奏报了派出大臣志刚等人去西方考察,发现西方各国“舆图、算法、步天、测海、造船、制器等事,无一不与用兵相表里……其于军政船政直视为身心性命之学。今中国欲效其意而精通其法,则当此风气即开,似宜亟选聪颖子弟,携往外国肄业,实力讲求,以仰副我皇上徐图日强之至意。”阐明幼童出国留学计划的酝酿经过,提出选幼童出洋习艺的目的是“学习西人之技,使中国渐图自强”。

第二份奏折是同治十一年正月十九日(1872年2月27日),由李鸿章草拟,与曾国藩联名上奏《派员携带幼童出洋并应办事宜疏》。该奏折与第一份距离有五个多月,明确提出派陈兰彬、容闳携带幼童出洋肄业以及经费的调拨等事宜。

第三份奏折是同治十一年四月十一日(1872年5月17日),总理衙门发出的《遵议派员携带学生出洋肄业应办事宜折》,此奏折首先肯定曾国藩等倡议的留美教育计划,亦同意关于出洋肄业局的人事安排,进一步指出,不派人前往学习,是不能学到西人长技的要领的。

曾国藩、李鸿章两大臣还向朝廷呈上容闳拟就的《挑选幼童前赴泰西肄业章程》。此章程共12条,规定了每年招考12-20岁(后改为12-15岁)幼童30名,四年共送出120名前去美国习,学习年限为15年,届时量材选入军政船政两校肄习;规定幼童经过文化考试后,先入预备学校学习一年,合格方可出洋留学,并需签字画押。留学其间,疾病生死各安天命;规定了学员肄业由政府奏赏官阶差事,不准入籍外洋及华洋自谋别业;留学师生官费每年需银约六万两,规定均由江海关洋税拨出等。

最后,清政府同意调派陈兰彬为正监督,容闳为副监督率幼童赴美留学,批准了计划。

三、幼童留美教育计划的执行者——陈兰彬其人

陈兰彬(右一)与官员合影

陈兰彬(1816-1895年)字荔秋,广东湛江吴川人,是曾国藩的重要幕僚,曾襄办过上海机器局,1872年以留学监督正委员身份同容闳一起率幼童赴美留美,后任中国驻美第一任公使,归国后官至都察院左副御史,总理各国事务大臣兼署礼部左侍郎、兵部右侍郎。

李鸿章认为,翰林出身“老成端谨,中学较深”的陈兰彬,与“熟谙西事,才干较优”的容闳正好相互平衡、相互牵制。

四、第一批留美幼童

留美幼童被录取后,其父兄必须在“出洋自愿书”上签字画押。如第一批留美幼童詹天佑父亲所立“具结”的样式和内容:

具结人詹兴洪今与具结事:兹有子詹天佑情愿送赴宪局带往花旗国肄业,学习机艺,回来之日,听从中国差遣,不得在外国逗留生理。倘有疾病,生死各安天命,此结是实。

童男,詹天佑,年十二岁,身中面圆白,徽州府婺源县人氏。曾祖文贤,祖世鸾,父兴洪。

同治十一年三月十五日

詹兴洪亲笔画押

1872年8月11日,三十名第一批赴美留学幼童,由陈兰彬等带领下,在上海乘日本轮船,花了28天横渡太平洋,到达美国的旧金山。停留3天后,又坐上刚通车不久的横贯美国大陆的铁路线,最终于9月22日抵达美国东部康涅狄格州的哈特福德城,开始了留学生涯。容闳把留学地点选在了美国教育最发达的新英格兰中心地带,也就是他深受文明教育的故地。他安排这些孩子住进美国教师家庭,每家二至四人,先熟悉英语和西方生活方式,然后即入校学习工程、数学等科目。

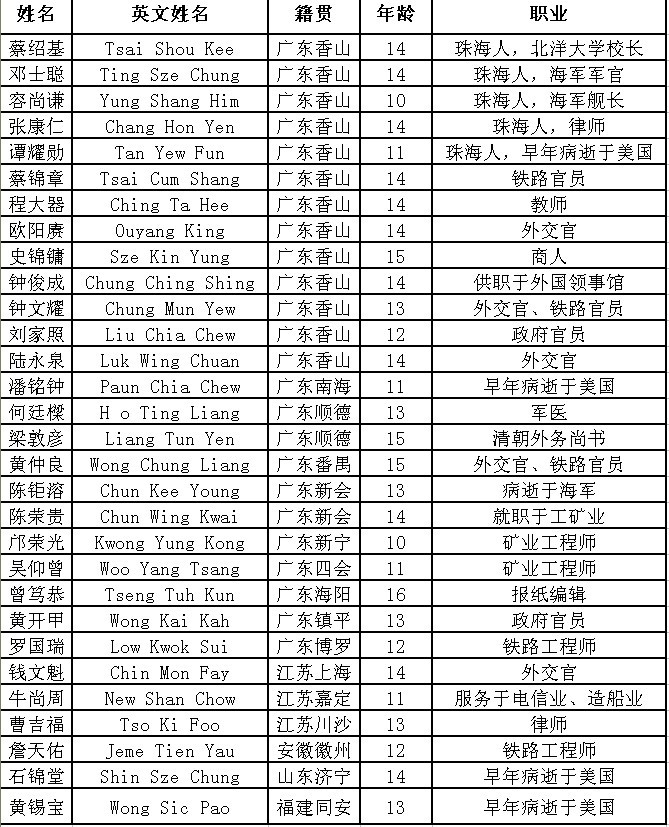

这些幼童的姓名、年龄、籍贯以及后来回国的职业情况,详见下表:

第一批留美幼童名单

五、幼童留美教育计划流产

部分幼童1881年被召回国前之合影

清政府规定:幼童留学期间,每三个月要到留学事务所学习汉文,每次12人,14天为一学期,一批批轮番更替,由汉文教习讲述《孝经》、《五经》和宣讲《圣谕广训》。规定:恭逢三大节日以及每月朔、望等日,由监督率领教习和全体幼童“望阙行礼,俾娴仪节而昭诚敬”,为的是不忘祖宗,防止西化。

随着时间的推移,留美学生逐渐融入了西方社会,如吃西餐、穿短服、组建球队……孩子们一旦呼吸到美国民主、自由、科学的新鲜空气就难以接受这些旧的观念和做法。这些做法引起了陈兰彬,特别是后来上任的监督、旧学派代表吴嘉善的恐慌,而容闳认为,这些是可以理解的。

当陈兰彬与容闳之间出现矛盾时,李鸿章总是采取平衡的办法。一方面,他批评陈兰彬等“对幼童绳之过严,致之对抗之心”;一方面,他批评容闳“偏重西学,致幼童中学荒疏”;当吴嘉善等提出全部撤回时,他又批评他“未免近于固执”。作为一名洋务派大员,他希望留学计划能开花结果,为国家培养一批洋务人才。

此时,美国国内的排华浪潮以及美国政府单方面违背《蒲安臣条约》,拒绝中国学生进入西点军校学习。

留美幼童的变化、美国的做法、吴嘉善等提出全部撤回的说法,使朝廷内外闹得沸沸腾腾。

1881年秋,120 名留美幼童中除因故提前召回、在美病故和几名拒不回国之外,94名幼童分三批撤回了上海,他们被押送到一座已经关闭十年的“求知书院”。寒冷潮湿的环境令他们中无比失望和愤怒。他们之中只有詹天佑和欧阳赓二人大学毕业,六十多人正在上大学,其余几人还在上中学,过早开放的花蕾最终沦入了夭折的境地。这批留美幼童后来被清政府陆续安排在翻译馆、机器局等处,从事电报、铁路、矿务、商业、教育等事业。虽然有的与所学专业不对口,但大多数人都坚持在洋务企业工作,为中国社会政治经济的发展做出了贡献。他们中许多人后来成为了杰出人物,如最享盛名的中国铁路之父詹天佑,他主持修建了闻名的京张铁路;第一位著名矿务工程师吴仰曾,为建设开滦煤矿做出了卓越功绩;唐绍仪担任过外务部大臣等职,后来担任了民国首届内阁总理;梁敦彦担任了驻欧美公使;蔡廷干是民国时著名的海军将领,他所译的唐诗集至今仍为英美流行的唐诗译本;黄仲良出任中国驻旧金山领事等职;黄季良在福建水师服务,1884年随扬武号舰出海作战,奋战牺牲。在近代反侵略战争中,留美幼童中没有一人成为叛徒,不少人被载入了爱国者的史册:薛佑福、杨兆楠、邝泳钟等在中法战争中英勇殉国,陈全揆、黄祖莲、沈寿昌等战死于中日甲午战争;吴应科在中日海战中表现勇敢,被清廷授以“巴图鲁”之荣誉称号。

参考文献:

1.梁碧莹著:《陈兰彬与晚清外交》,广东人民出版社,2011年7月第1版。

2.石霓:《观念与悲剧——晚清留美幼童命运剖析》,上海人民出版社,2000年第1版。

3.石霓编著:《容闳自传——我在中国和美国的生活》上海百花出版社,2003年第1版。

栏目简介:

以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明是非。海峡飞虹中文网携手孙中山故居纪念馆特别策划推出《声音档案——中山先生的一天》,借2016年孙中山先生诞辰150周年的日子,我们梳理中山先生亲历的历史事件,为您讲述民国的史事与人物,缅怀中山先生的历史功勋。孙中山先生曾说过:吾志所向,一往无前,愈挫愈奋,再接再厉。

新闻推荐

- 国台办:背叛祖国 必遭历史审判2025-08-07

- 新关税即将实施 朱立伦批赖清德当局“黑箱”作业 让企业“开盲盒”2025-08-07

- 第13届云台会在昆明启幕 450余位两岸嘉宾共话融合发展2025-08-07

- 关税阴影下,美国零售业之“怪现象”2025-08-06

- 罗智强批“暂时性关税”是一场骗局:赖清德已先做四大让步2025-08-06

- 台陆委会拟修改岛内规定 要求公职人员赴港澳均须通报2025-08-06